A ideia é boa e pertinente, tanto no plano interno como no externo, mas a sua concretização sofre de problemas conceptuais importantes. A publicação da ‘lista de convidados’ fez furor na semana que passou, mais pelas más que pelas boas razões. Em qualquer caso está aberta a grande oportunidade para debater a democracia. Urge aproveitá-la!

-

O contexto

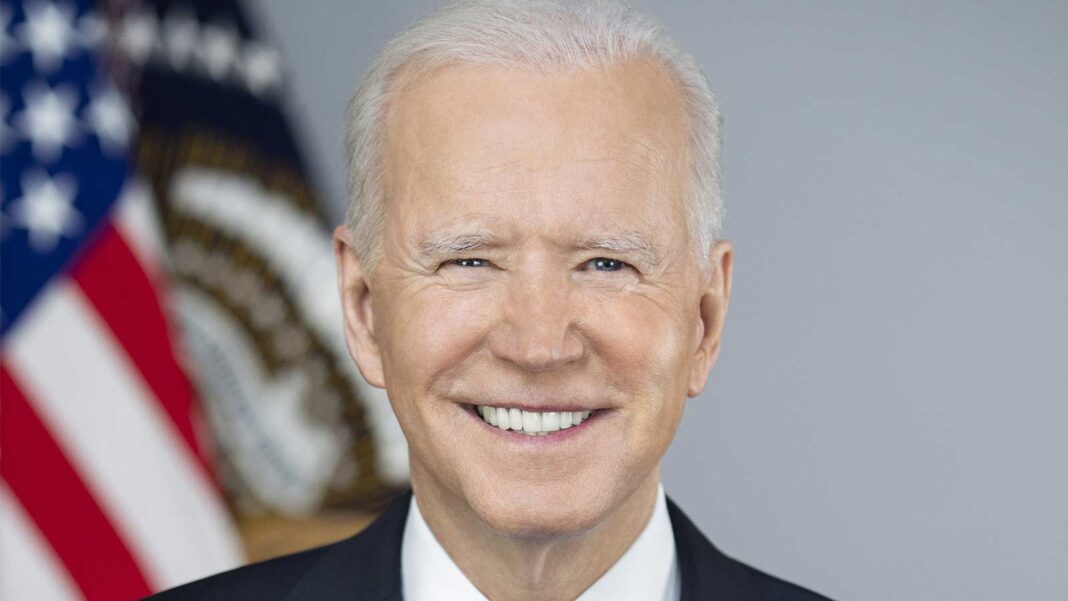

Anunciada no princípio deste ano para os próximos dias 9 e 10 de dezembro, a cimeira da democracia tem sido justamente vista como a primeira grande confrontação política global promovida pela administração de Joe Biden.

O primeiro alvo é interno, e destina-se a atacar a lógica isolacionista da anterior administração republicana – genuinamente democrática na sua raiz populista – que apregoava a necessidade de na política internacional se esquecerem princípios em favor de interesses. É, se quisermos, a necessidade política para uma administração que se quer demarcar da anterior no plano dos valores.

O segundo plano é externo, e esse é mais imperioso do que o interno. A guerra das ideias é um palco decisivo das principais batalhas políticas internacionais. Os EUA, mal ou bem, inventaram a democracia contemporânea e a sua posição no mundo está-lhe indissociavelmente ligada. A defesa da democracia poderá não assegurar a vitória no confronto com a autocracia chinesa, mas abandoná-la é assegurar a derrota.

A erosão da democracia e da sua importância foram impulsionados, entre outros, pelas tecnoestruturas europeias, que paulatinamente foram substituindo ‘democracia’ por ‘boa governança’, péssima tradução para o português de um conceito político que pretende menorizar o respeito das regras democráticas em favor da sua qualidade tecnocrática. A substituição da democracia pela tecnocracia tem muito a ver com a lógica de mandarinato dessas estruturas e implica no plano geopolítico uma valorização das soluções autoritárias com bons resultados técnicos sobre as democracias com maus resultados técnicos. Também por essa razão era imperioso trazer de novo a democracia ao primeiro plano do debate mundial.

Quanto ao formato, ele não faz justiça ao melhor da tradição diplomática americana e revela pouca consciência da relação de forças no terreno. O que me parecia necessário era que os EUA convidassem um conjunto de países a reflectir sobre a formação de um ‘clube dos países democráticos’ com normas de funcionamento e critérios de admissão e de permanência acordados em concertação, não decidir unilateralmente sobre o que é a democracia, quem cabe nesse conceito, e o que nele tem de ser discutido.

Ao escolher as datas de 9 e 10 de Dezembro – respectivamente os dias internacionais consagrados ao combate ao genocídio e à defesa dos direitos humanos – a administração Biden está implicitamente a colocar sobre a mesa critérios adicionais aos que estão implícitos no conceito original de democracia, de forma pertinente mas que acarreta por isso responsabilidades acrescidas.

A título de exemplo, os EUA continuam infelizmente a permitir a pena de morte, grave violação de direitos humanos, em larga medida porque é isso que é popularmente exigido (num excesso de democracia que pode ser caracterizado como demagógico ou populista), e isso é contrário ao que consideramos contemporaneamente como democracia mas que poderia talvez ser melhor descrito como democracia aristocrática, constitucional e humanista.

Depois, seria bom fazer a distinção entre o que são os problemas inerentes à democracia – muitos para aqui ser inumerados, mas que não podem esquecer os desvios plutocráticos ou demagógicos e conflitos de interesse – ao que são os desvios autoritários, que vão desde a falha de separação de poderes, equilíbrios e controlos, até mesmo à imperfeição da regra de ouro da democracia do governo pelo voto livre.

Depois temos a fórmula escolhida de líderes de ‘governos, sociedade civil e sector privado’ que reflecte a confusão reinante quanto à essência da realidade democrática. O conceito de sociedade civil existe para referir as instituições que não fazem parte e não dependem do Estado. Por outras palavras, uma organização ou iniciativa pode ser classificada como da sociedade civil na medida em que, justamente, não se integra em iniciativas estatais como esta cimeira, e deixa de o ser quando nelas se integra.

A confusão é também patente no que respeita à iniciativa privada. As associações empresariais são, como muitas outras, parte da sociedade civil, na medida em que são genuínas, na medida em que não dependem do Estado e quando actuam por iniciativa própria. Pode-se supor, em alternativa, que com a expressão ‘iniciativa privada’ não se pretende falar de associações de empresários, mas sim de empresários em nome individual; mas nesta hipótese, por que razão se falaria de empresários e não de pintores, poetas, trabalhadores ou qualquer outro grupo profissional? Não teria qualquer sentido! O que o vocabulário político da conferência pretende é outra coisa, é falar dos oligarcas que controlam o poder económico. O problema que esta opção coloca é que a oligarquia é algo de substancialmente diverso da democracia, e que é essencial realçar este facto.

-

A lista de convidados

De uma forma geral a imprensa realçou duas escolhas desta lista, a de Taiwan e a de Israel, no primeiro caso, porque a República Popular da China não concorda, no segundo, porque se trata de quase o único país convidado em toda a região.

Quanto ao primeiro caso, seria deveras extraordinário se a lista de convidados para uma conferência, que tem como objectivo político último confrontar a autocracia chinesa, fosse feita de acordo com os desejos dessa autocracia, e seria impensável que um país que é um se não o mais democrático do mundo fosse riscado por qualquer razão de realpolitik.

Quanto ao segundo caso, trata-se de uma evidência: Israel é a única democracia da região, por muito que isso possa enfurecer o antissemitismo que continua infelizmente a grassar entre nós. Os EUA resolveram também colocar o Iraque na lista, apesar de o Iraque estar longe de ser uma democracia. Aqui, para além do provável desejo de não expor o falhanço que foi a guerra no Iraque, trata-se também de reconhecer uma realidade; os iraquianos ainda têm alguma liberdade de voto e nas últimas eleições votaram contra as forças de ocupação iranianas.

Há outras opções questionáveis, e uma delas deveria interessar a diplomacia portuguesa. Trata-se da exclusão de Moçambique, contrariamente ao que se faz com outros países da região que dificilmente poderão ser vistos como mais democráticos, como a Zâmbia.

A decisão mais grave e inaceitável é contudo a da inclusão do Paquistão e exclusão do Bangladesh, numa conferência que deverá começar no dia dedicado à memória das vítimas do genocídio, quando se celebra o cinquentenário do genocídio do Bangladesh perpetrado pela ditadura militar paquistanesa em colaboração com o jihadismo local e com o beneplácito da realpolitik americana. Trata-se de um insulto à memória das vítimas desse genocídio!

Não faz qualquer sentido considerar o Paquistão como mais democrático do que o Bangladesh e menos ainda não entender como o primeiro – enquanto continuar a ser dominado pelo jihadismo militar e nacionalista – é um inimigo estratégico na batalha da democracia enquanto o segundo tem todo o potencial para ser um seu aliado.

Esta última escolha é um sinal inelutável de que os EUA continuam a não tirar as devidas lições da história, mesmo se as lições são tão claras como o foram o 11 de Setembro, o acolhimento de Bin Laden ou a conquista do Afeganistão pelos Taliban.

-

Uma oportunidade para o debate

Elevar a democracia à grande prioridade contemporânea – pesem embora todas as reservas que me merecem o presente exercício – é salutar e há que agarrar a oportunidade assim aberta para debater todos os desafios que a democracia nos levanta.

E isso assim é igualmente em Portugal, onde o debate continua a ser centrado na defensiva, como se, quase meio século depois, o regime democrático precisasse de se justificar perante a autocracia salazarista em vez de analisar os pontos em que falhou e o que precisa de fazer para melhorar.

O principal partido da oposição tomou a iniciativa de propor um projecto de revisão constitucional, iniciativa que não se sabe se vai resistir às eleições internas do partido ou às nacionais de 30 de Janeiro, mas que nos deve merecer atenção por suscitar o debate sobre a democracia.

A psicose pandémica veio propiciar práticas autoritárias e dar azo mesmo a que esse projecto consagre a limitação de direitos, liberdades e garantias com argumentos sanitários, ou seja, pretende destruir o que me parece que é necessário preservar e desenvolver, primeira e maior das notas negativas que merece.

Em segundo lugar, sendo o controlo do gasto público em geral e da dimensão humana do Estado algo de essencial, não vejo nenhuma razão para selecionar o número de deputados como única questão pertinente neste domínio, a menos que se pretenda com isso passar a mensagem de que o único problema que temos é com o organismo que, mal ou bem, simboliza a democracia, e que é o parlamento.

Da mesma forma me parece sem sentido alargar os prazos dos presentes mandatos políticos do parlamento e da presidência da república, como se porventura o problema fosse o de a Constituição prever demasiadas eleições, especialmente quando a força política que propõe essa diminuição do ritmo de eleições não se tem eximido a usar da sua prerrogativa parlamentar para provocar eleições antecipadas.

Quanto às competências executivas do Presidente da República, o PSD propõe que estas se alarguem à custa das do Governo. Num sistema semipresidencialista como o nosso as soluções são muitas, mas não vejo essa reforma como algo desejável, porque creio que o equilíbrio de poderes entre presidente e parlamento, tal como acolhido pela Constituição da República, tem funcionado relativamente bem.

Quanto à reforma do sistema de justiça – domínio que continua muito igual ao que já era no salazarismo – acho que ela é essencial e, desse ponto de vista, sem prejuízo de debater em pormenor que reforma se pretende implantar, concordo com a sua necessidade e acho que é mesmo o ponto mais positivo das propostas feitas pelo PSD.

Salvo a justiça, creio contudo que falta na proposta da direita portuguesa tudo o que me parece essencial reformar, sendo que o primeiro ponto é como evitar que o interesse público continue a ser parasitado por interesses particulares, em especial, os interesses financeiros.

O contribuinte foi obrigado a pagar a insolvência de toda a banca portuguesa. Isto, que o regime procura transformar em telenovela e resultado dos pecados de A ou de B, só assumiu a presente dimensão porque o sistema político e judicial falhou clamorosamente na defesa do interesse público! Ou seja, este é um problema constitucional de primeiríssima importância.

Depois temos a questão da defesa do cidadão, como consumidor, mas essencialmente como beneficiário de serviços públicos. Lembro-me ainda do tempo em que a Lei multava o merceeiro que ousasse colocar batatas à porta do seu estabelecimento sem uma placa com o seu preço, mas que não obrigava o banco a revelar o preço do empréstimo que concedia, situação que foi corrigida pela tecnocrática obrigação de revelar a ‘TAEG’.

Estou convencido que é aqui que a proposta de revisão constitucional do PSD abre uma porta importante, ao propor que presidentes das entidades reguladoras e do governador do Banco de Portugal deixem de ser nomeados pelo Governo e passem a sê-lo pelo Presidente da República. E porque não elegê-los directamente em voto popular na mesma altura em que se votam deputados, em vez de passar o encargo ao Presidente da República?

Tal como acontece na generalidade dos Estados norte-americanos (por inspiração norte-americana, também na Suíça) quando o eleitor vai a votos, em média uma vez por ano, dado que há eleições federais de dois em dois anos, e há outras estaduais ou locais pelo meio, ele é confrontado com uma lista de opções que é por vezes da ordem das dezenas. Trata-se de referendos, mas trata-se igualmente de votar de forma independente para os mais diversos cargos, como por exemplo procuradores, xerifes, tesoureiros, presidentes da câmara ou governadores.

A grande diferença entre o que me parece essencial propor e o que é a prática constitucional americana é que, quando esta última foi implantada, o Xerife era provavelmente um dos cargos mais importantes, hoje em dia, um ombudsman da saúde pública, cargo porventura regionalizado, é muito mais importante do que o de Xerife, que entre nós nem sequer existe.

E claro que não poderemos nem deveremos ficar pela saúde, sendo provavelmente aconselhável começar com uma dezena de ombudsman eleitos e adaptar o seu número no futuro de acordo com o que a experiência revelar.

Há outros temas importantes, que tentarei abordar em próximas edições, mas este parece-me o mais importante de todos para tornar a nossa democracia mais democrática.