Foi apenas há dois meses que a morte de um adolescente ao volante de um mercedes pela polícia em Nanterre, na periferia parisiense, deu origem a motins que se prolongaram por mais de uma semana no qual faleceram três pessoas e foram queimados milhares de veículos e edifícios, públicos e privados.

Assisti a alguns desses actos de vandalismo, em Saint Quentin, no bairro chamado de Europa, caracterizado por vários grandes edifícios habitados pelas camadas mais pobres da população, parte importante dela, muçulmana e de origem magrebina. O que mais me chocou no que vi foi a forma como estabelecimentos– a padaria, a mercearia, o café-bar – de pequenos comerciantes, gente modesta, estabelecimentos essenciais ao quotidiano dessa população, foram não só saqueados, mas incendiados e sistematicamente destruído tudo o que não ardia.

Não se tratou, portanto, apenas de destruir os símbolos públicos – embora pelo que pude ler na imprensa, seja significativo que as escolas tenham sido um alvo prioritário – ou ainda as grandes lojas ou as casas ricas, tratou-se antes de ataques genéricos de uma forma que prefigura uma autêntica guerra civil.

Passado o choque inicial, e também de acordo com o que pude ler na imprensa, as forças policias reagiram e prenderam milhares de pessoas – adolescentes a maioria – verificando-se casos de excesso de força e mesmo pelo menos a morte de uma vítima inocente em Marselha.

Tratou-se dos motins mais violentos de que há memória de há décadas a esta parte, tendo eu ficado com a ideia de que a generalidade da elite francesa não entendeu a gravidade do que aconteceu, sendo que alguns quase se limitaram a criticar os excessos das forças da ordem, como se fosse de todo em todo possível que estes excessos não existissem, enquanto outros se colocaram na posição contrária, sem que eu tenha visto ninguém abordar o problema de fundo: como ultrapassar a enorme fractura da sociedade francesa que propicia este clima de guerra civil.

Invoca-se até à exaustão o passado colonial e a guerra suja que antecedeu a independência da Argélia. Mas já lá vão mais de seis décadas. Entre outras coisas, a Argélia passou já depois da independência por uma guerra com o extremismo muçulmano que ultrapassou a anterior em morte e selvajaria. Por outro lado, não é sequer seguro que se possa identificar a emigração argelina como necessariamente a fonte de violência fanática.

O último atentado ao Charlie Hebdo foi protagonizado por um paquistanês e o assassino do professor Samuel Paty era um checheno, cuja família veio para França como refugiada pela perseguição russa.

Acresce a isto que uma das fontes mais importantes para a construção do ódio fanático é a da consideração de toda a história como independente do tempo. Quem quer que já tenha discutido com um fanático islamista terá certamente reparado que o facto mais impressionante da sua retórica é a de se referir a factos reais ou presumidos passados há cem ou há mil anos como se fossem contemporâneos. Recusar um debate nesses termos é o primeiro cuidado a ter, se queremos chegar a algum lado.

É patente que a religião muçulmana é aqui o instrumento escolhido por vários actores – e nomeadamente por actores internacionais – para contestar as instituições, a cultura, ou mesmo a identidade francesas.

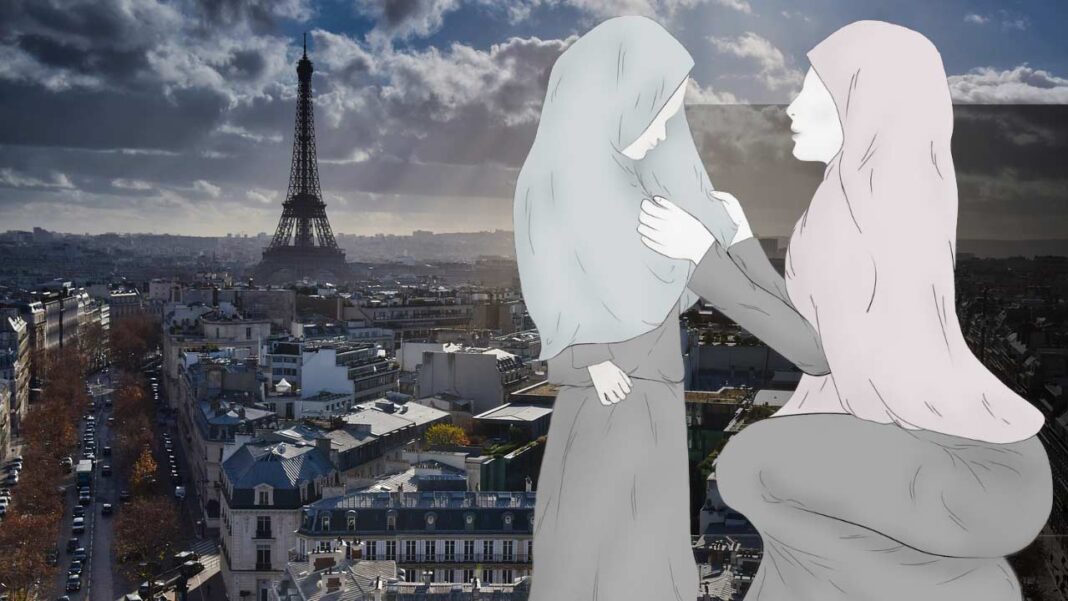

Exatamente por essa razão, não creio ter sido boa estratégia conceder o ‘selo muçulmano’ a todos os trajos, hábitos ou dogmas que os fanáticos e manipuladores da religião considerem como tais.

Não, não é verdade que o Islão proíba a representação do profeta, e basta andar pela Ásia Central para se ter abundantes provas do facto. Existem sim leituras do Islão que o fazem, mas não nos compete classificar essas leituras como as realmente ‘islâmicas’.

Não, não é verdade que o Islão exija mais ou menos que outras religiões (a cristã, por exemplo) a cobertura da cabeça das mulheres, ou mesmo a sua cobertura integral por túnicas que se assemelham a sacos.

Não, não há qualquer base para considerar a ‘abaya’ como vestuário mais muçulmano que qualquer outro.

Aquilo que mais negativamente me impressionou na minha última deslocação ao Bangladesh foi ver o quase desaparecimento dos coloridos sarees indianos e a sua substituição por hijabs e niqabs, originários de cultos wahabitas. Não sou naturalmente ingénuo e não penso que uma transformação destas seja possível sem uma considerável pressão social e uma releitura fanática e enviesada da história.

Claro que a generalização deste vestuário tido como islâmico e que visa fazer desaparecer a mulher é algo que deve ser visto como um sinal de alarme, mas não creio que a sua proibição legal nos estabelecimentos de ensino – anunciada agora pelas autoridades francesas – seja a medida mais inteligente para fazer face a este inimigo insidioso.

É essencial começar por entender o que realmente se passa e que leva uma considerável parte da população francesa a sentir-se estrangeira no seu país e actuar de forma tão hostil para com ele, e fazê-lo sem ser intoxicado pela propaganda inimiga.