Quando em 14 de Maio de 1948 o então presidente da Agência Judaica para a Palestina, David Ben-Gurion, declarou a independência do Estado Israel formalizando o Plano de Partilha da Palestina parecia o dealbar de uma nova era.Quando em 14 de Maio de 1948 o então presidente da Agência Judaica para a Palestina, David Ben-Gurion, declarou a independência do Estado Israel formalizando o Plano de Partilha da Palestina (plano aprovado em 29 de Novembro de 1947 através da Resolução 181 da Assembleia Geral das Nações Unidas que previa uma divisão do território entre judeus e árabes que estes não reconheciam), parecia o dealbar de uma nova era, mas a implantação dum estado com as características do estado hebraico foi acompanhada dum processo de expulsão das populações árabes que estas conhecem como Al-Nakba (a catástrofe).

Verdade se diga que esta designação remonta a um outro episódio da história árabe, quando no rescaldo da I Guerra Mundial toda a região então conhecida como o Levante (território hoje ocupado pela Palestina, Israel, Síria, Líbano e Jordânia) e que integrara o derrotado Império Otomano foi retalhado entre ingleses e franceses que criaram fronteiras e ergueram barreiras à livre circulação das populações árabes.

A história recente da Palestina

Desde finais do século XIX que movimentos e organizações judaicas vinham pugnando pela criação de um estado judaico e iniciaram um processo de aquisição de terras e da respectiva colonização na Palestina. Com a I Guerra Mundial e com os ingleses a ocuparem a Palestina na sequência da retirada do Império Otomano, este movimento intensifica-se a ponto de ter originado conflitos entre judeus, árabes e ingleses (foi o período da constituição de uma organização judaica de natureza defensiva, a Haganah, e de outras de natureza guerrilheira como o Irgun e o Stern, das quais viria a resultar o actual Tsahal, ou exército de defesa de Israel), que se manteria até ao fim do Mandato Britânico.

A nova ordem internacional estabelecida com o final da II Guerra Mundial e a crescente oposição judaica à presença e administração inglesa levaria este país a abandonar a região e a entregar à ONU a gestão de um território composto pela Palestina e pela Transjordânia. Esta organização internacional, sem qualquer consulta prévia aos interessados (árabes) vota uma resolução, em 1947, que cria dois estados: um judaico e outro árabe e uma zona de administração internacional – a cidade de Jerusalém.

As facções judaicas mais radicais e os árabes (incluindo os palestinianos) rejeitaram a resolução da ONU que distribuía o território na proporção de 55% para os judeus e 45% para os palestinianos e em 1948 é unilateralmente constituído o Estado de Israel. Na sequência desta acção os estados árabes vizinhos (Egipto, Jordânia, Síria e Líbano) abriram as hostilidades com o novo estado; a guerra terminaria em 1949 com Israel a ocupar agora 75% do território da Palestina, incluindo Jerusalém Ocidental que era território sob administração da ONU.

As guerras entre Israel e os vizinhos estados árabes sucederam-se quer por razões intrínsecas quer por mero oportunismo (como foi o caso em 1956 quando aproveitando a Crise do Canal do Suez Israel atacou o Egipto), bem como as ocupações de novos territórios. Assim, em 1967, na sequência da Guerra dos Seis Dias Israel ocupou o Sinai (Egipto), a Cisjordânia e a Faixa de Gaza (território palestiniano), os Montes Golan (Síria) e Jerusalém Leste (ONU).

Com a ocupação da totalidade dos territórios palestinianos intensificaram-se as acções de guerrilha (principalmente as da Fatah, liderada por Yasser Arafat), foi criada a OLP (Organização de Libertação da Palestina, fundada em 1964) e sucederam-se novos conflitos declarados com o Egipto e a Síria (Guerra do Yom Kippur, em 1973) que terminaram sem significativas mudanças na partilha de territórios locais, mas com a primeira crise do petróleo quando a OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo) boicotou o fornecimento aos países apoiantes de Israel.

A este período mais agitado sucedeu-se outro onde a comunidade internacional tenta introduzir alguma moderação e a negociação de um acordo de paz. Chegou-se assim, em 1978, ao Acordo de Camp David pelo qual Israel e o Egipto (por intermédio de Menachem Begin e Anwar Al Sadat) põem termo às hostilidades e Israel devolve o território ocupado do Sinai.

Este acordo bilateral foi rejeitado pelos restantes países árabes e a tensão voltou a recrudescer na região, até que em 1982, ano em que se concluiu a entrega ao Egipto do Sinai, Israel invadiu o Líbano sob a alegada intenção de liquidar a OLP, ocupou a capital Beirute mas um acordo prévio possibilitou a retirada atempada daquele movimento; Israel manteve a ocupação do Líbano sucedendo-se a eleição de um presidente favorável ao ocupante, rapidamente assassinado e os massacres nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, perpetrados por milícias libanesas pró-israelitas (com o beneplácito de Ariel Sharon, então comandante militar na zona) como represália pelo assassinato do recém eleito presidente Bachir Gemayel.

À retirada da OLP sucedeu-se a criação do Hezbollah (movimento libanês xiita) e iniciaram-se as acções de guerrilha, principalmente no sul do território, contra o exército israelita. Com a retirada israelita em 1985, mas mantendo sob ocupação uma faixa fronteiriça retomou-se um período de acesa guerra civil no Líbano (iniciado em 1975) que só acalmou com a entrada naquele país do exército Sírio.

Em 1987 eclodiu a Primeira Intifada (revolta das pedras) nos territórios palestinianos que de pronto o Tsahal procurou reprimir. A brutalidade da reacção israelita (avanço de forças blindadas contra uma população armada de pedras) acaba por conduzir a opinião pública internacional a uma posição de maior simpatia pela OLP, o que não impediu os EUA de fornecerem sofisticado equipamento militar a Israel durante a I Guerra do Golfo (sistemas de mísseis anti-míssil “Patriot”) para assegurarem a sua defesa contra os ataques dos “Scud” iraquianos.

Resolvida a crise iraquiana, motivada pela invasão do Koweit pelo Iraque, e com Yitzhak Rabin como chefe do governo, Israel negociou em 1993 com a OLP de Arafat um acordo de paz (Acordo de Oslo) e em 1994 com a Síria. O Acordo de Oslo que previa uma progressiva transferência de poderes de Israel para a então criada Autoridade Palestiniana sobre os territórios da Cisjordânia e da Faixa de Gaza, rapidamente começou a ser posto em causa por atentados organizados pelo Hamas (movimento palestiniano xiita que os serviços secretos israelitas ajudaram a criar para minar a implantação da Fatah), servindo de pretexto para sucessivos adiamentos na implantação daquele acordo e para sucessivas incursões militares israelitas nos territórios palestinianos.

Com o assassinato de Rabin em 1995, por um extremista israelita, sucedeu um governo do Likud dirigido por Benjamin Netanyahu e intensificam-se os diferendos com a Autoridade Palestiniana.

Em 2000 e com Ehud Barak na chefia do governo israelita, retoma-se uma tentativa de acordo (o Acordo de Camp David, sob a iniciativa do presidente americano Bill Clinton) que não resultou por os palestinianos recusarem ver reduzida a sua área da Cisjordânia em mais 10%. Na sequência deste fracasso e da visita provocatória de Ariel Sharon (então candidato do Likud) à Esplanada das Mesquitas, área situada em Jerusalém Leste e reivindicada pelos palestinianos, eclode a Segunda Intifada ou Intifada de Al Aqsa, sob a direcção de Marwan Barghouti.

Após o assassinato de Rafik Hariri, primeiro-ministro libanês, e sob pressão internacional a Síria retirou em 2002 do Líbano, deixando assim espaço para a reimplantação do Hezbollah no sul daquele território. Embora integrante do actual governo libanês o Hezbollah sempre pareceu apresentar uma agenda e objectivos próprios, entre os quais sempre referiu a recuperação da faixa a sul do território, ainda sujeita a ocupação israelita, e a libertação dos prisioneiros libaneses detidos em Israel. Na Cisjordânia intercalaram-se os períodos de alguma acalmia com o recrudescer dos confrontos, com acções de guerrilha palestiniana a sucederem-se a acções militares israelitas, que chegaram a cercar o quartel-general de Yasser Arafat em Ramallah, ou vice-versa.

Poucos antes da morte de Arafat em 2004, por pressão israelita e da comunidade internacional o governo da Autoridade Palestiniana foi dividido entre este e uma recém criada figura de presidente, cargo ocupado por Mahmud Abbas, facto que em nada alterou a posição israelita de sucessivo adiamento da aplicação dos termos dos Acordos de Oslo, até então justificada com o argumento de que que era impossível negociar com Arafat, fosse por este apoiar o “terrorismo”, fosse pela divisão entre a Fatah (a principal força da OLP) e o Hamas (movimento de orientação xiita, mais radical e que vinha ganhando cada vez maior apoio popular). Com a reeleição de Ariel Sharon em 2003, o prolongamento da Intifada de Al Aqsa e alguma pressão internacional, aquele resolveu iniciar um plano de retirada de tropas da Faixa de Gaza. Executado no verão de 2005 foi acompanhado do reforço de medidas de segurança dos colonatos judaicos na Cisjordânia, traduzidas no início da construção de um muro em betão armado que, a pretexto de garantir a segurança das comunidades judaicas, funcionou como método de clausura para os palestinianos e inviabilizou a já muito periclitante economia palestiniana.

Apesar de retirada militar da Faixa de Gaza em momento algum Israel deixou de realizar acções militares (eufemisticamente designadas por «assassinatos selectivos») em qualquer dos dois territórios palestinianos, tomando como alvos quer militantes do Hamas quer da Fatah. Nem sequer deixou de interferir activamente na política interna palestiniana, como foi o caso em 2006 quando na sequência das eleições realizadas em Janeiro desse ano que deram uma clara maioria ao Hamas, logo Israel veio reclamar contra a eleição de “terroristas”, encerrando as fronteiras com a Faixa de Gaza e a Cisjordânia e apelando à comunidade internacional para boicotar o novo governo. Como se não tivesse bastado a existência de dois pólos de poder, um governo liderado pelo Hamas e um presidente afecto à Fatah, que esteve à beira de originar um conflito interno, Israel cedo contou com o pronto apoio norte-americano e da UE para suspender o apoio financeiro a uma Autoridade Palestiniana que confrontada com um este boicote teve que se virar para alguns dos estados árabes (Arábia Saudita, Síria e Irão) e para a Rússia para tentar obter os meios mínimos e simultaneamente tentar inverter a posição ocidental.

À constante tensão na fronteira da Faixa de Gaza seguiu-se em Julho de 2006 a II Guerra do Líbano com mais uma invasão israelita na sequência da captura (rapto na versão de Tel-Aviv) de dois soldados israelitas, que durou cerca de um mês e se concluiu sem qualquer nova solução para o velho conflito israelo-árabe, até que em Novembro de 2007 o primeiro-ministro israelita, Ehud Olmert, e o presidente palestiniano, Mahmoud Abbas, acordaram novo processo de negociações até final de 2008; esta iniciativa foi convenientemente interrompido por incidentes na fronteira da Faixa de Gaza que serviram de pretexto para mais um ofensiva israelita sobre aquele território. Seguiu-se um período de aparente acalmia até que em Julho de 2014 foi lançada por Israel uma nova operação militar contra a Faixa de Gaza.

Este rápido resumo dos acontecimentos tem clara expressão na evolução do mapa da região onde 72% da Cisjordânia foi declarado território israelita, nele se instalaram cerca de meio milhão de colonos judeus, foram construídos mais de 400 km de estradas para seu uso e dos militares confinando os palestinianos a um rendilhado de ilhas dispersas e não pode servir para esconder que só neste século já foram mortos pelo Tsahal, o exército israelita, mais de 9 mil palestinianos e que a estratégia israelita vai, ao contrário do que sempre afirmam as autoridades de Tel-Aviv, além das meras necessidades de protecção.

A política dos muros

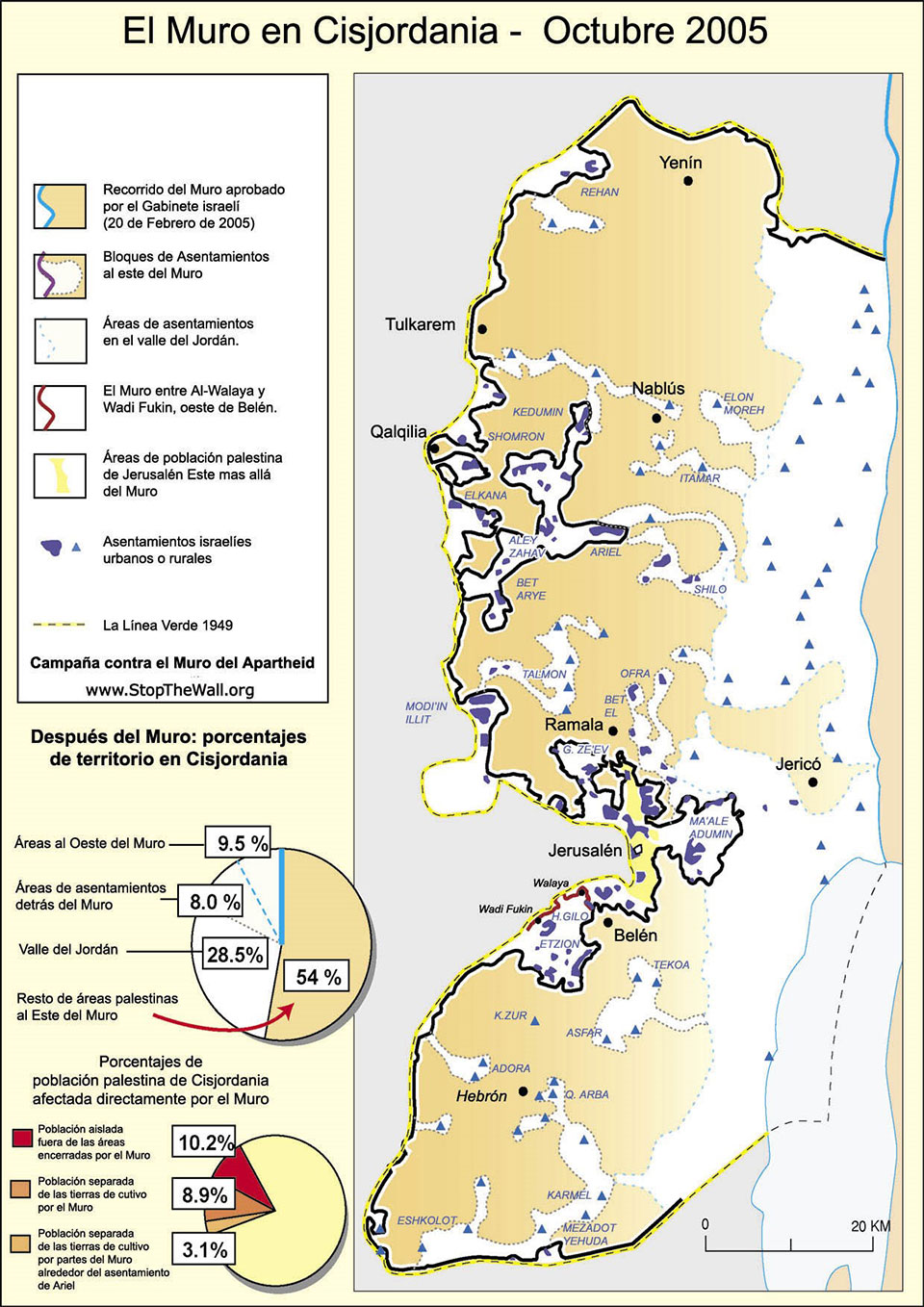

A par com a reconhecida incompreensão entre palestinianos e judeus e a pretexto de oferecer protecção contra actos terroristas, surgiu em 2001 a ideia de instalar um muro nos territórios ocupados. O chamado Muro da Cisjordânia tem uma extensão de 760 km, em 10% da sua extensão chega a atingir os 8 metros de altura, em 90% é ladeado por uma área de exclusão de 60 metros de largura e na maior parte foi construído na Cisjordânia que perdeu 12% da sua área. Declarado ilegal pelo Tribunal Internacional de Haia, isola cerca de meio milhão de palestinianos para assegurar a protecção de 500 mil judeus que ocupam os colonatos construídos nos territórios ocupados.

A população palestiniana, maioritariamente composta por agricultores, vê-se desde a construção do muro privada do acesso aos terrenos agrícolas de que depende, pelo que desde a primeira hora os seus habitantes se têm manifestado contra mais esta arbitrariedade israelita. Pequenas vitórias, como a de Setembro de 2006, quando foi conhecida uma decisão do Supremo Tribunal de Israel que não reconheceu como provadas as alegadas necessidades securitárias e de ordem militar apresentadas pelo governo israelita e considerou a construção do muro como altamente prejudicial para os aldeãos duma localidade próxima de Ramallah e a escassos 4 km da linha de separação entre Israel e a Cisjordânia e ordenou o redesenho do seu percurso, tiveram parcos efeitos e nulos resultados práticos.

Contrariando impunemente as leis internacionais (nomeadamente a Convenção de Genebra) que proíbem a anexação permanente de terras nos territórios militarmente ocupados e a prática de actos discriminatórios sobre as respectivas populações, os sucessivos governos israelitas mais não têm feito que agir no sentido de assegurarem a maior ocupação territorial possível ao mesmo tempo de procuram expulsar por todos os meios os seus legítimos proprietários.

Mesmo sem recuarmos muito no tempo, a principal razão para a falta de entendimento entre os dois povos deriva fundamentalmente de questões sobre a propriedade da terra, a expulsão dos seus habitantes naturais, o direito de regresso e o controlo das fontes de água. A estratégia israelita de implantação de colonatos nos territórios ocupados (sejam eles a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, na Palestina, os Montes Golan, na Síria, e as Quintas de Sheba, no sul do Líbano) segue critérios de natureza política e estratégica bem diferentes dos que seriam ditados pelas sempre invocadas razões de segurança; no essencial o que Israel visa é o controlo das escassas fontes de água na região e, numa segunda instância, a inviabilização prática da existência do estado palestiniano.

Este último desiderato é particularmente visível se atentarmos num mapa da distribuição destes colonatos e das vias de acesso que os israelitas pretendem manter em usufruto exclusivo. Criando uma rede de vias proibidas aos palestinianos, mais do que hostilizá-los no seu próprio território o que Israel pretende é inviabilizar o funcionamento de uma das economias mais débeis no mundo, enquanto, cúmulo da hipocrisia, nos fóruns internacionais continua a apresentar-se como uma nação em perigo e sob permanente ameaça dos seus vizinhos hostis.

A simples comparação entre as condições de vida nas povoações palestinianas e nos colonatos judaicos facilita a compreensão do que realmente sucede naquela zona do Médio Oriente, onde desde a ocupação israelita de 1967 (na sequência da Guerra dos Seis Dias) os palestinianos legítimos proprietários de terras e casas foram declarados “ausentes” – de acordo com uma lei criada em 1950, os palestinianos que tenham abandonado os seus lares entre 29 de Novembro de 1947 (data da votação pela ONU do plano de divisão da Palestina entre um estado judaico e outro árabe) e 1 de Setembro de 1948 foram considerados como ausentes e assim mais de 600.000 hectares de propriedade privadas de cidadãos árabes foram anexados – e ao abrigo da legislação judaica impedidos de regressar às suas casas após o final dos confrontos. Empurrados para campos de refugiados ou para os países vizinhos (só na Jordânia estima-se que vivam mais de 4 milhões de palestinianos), impedidos de regressar às suas terras ou até mesmo à Cisjordânia, milhões de palestinianos continuam a ser condenados a viver em condições mínimas de sobrevivência.

A decisão de construção do muro de separação, que Israel insiste em justificar como medida de segurança e de prevenção contra ataques suicidas, e cujo desenho pode ser aqui apreciado em toda a sua extensão não é mais que um passo no sentido de aumentar o isolamento das débeis comunidades palestinianas.

Após a primeira vaga de apropriações, em 1948, que foi efectuada em consequência do resultado da I Guerra israelo-árabe e do novo processo de apropriações resultante da Guerra dos Seis Dias, em 1967, com a subida ao poder de Ariel Sharon (estadista e militar que foi primeiro-ministro de Israel entre Março de 2001 e 2006, integrou na sua juventude a força paramilitar judaica clandestina que lutou contra a administração britânica da Palestina e posteriormente o exército israelita; lutou na Guerra do Yom Kippur e em 1982, já como ministro da defesa no governo de Menachem Begin fomenta o conflito entre cristãos maronitas e árabes no vizinho Líbano e foi responsável pelos massacres de 3.000 palestinianos nos campos de refugiados de Sabra e Shatila, realizados durante a ocupação do Líbano pelo exército israelita) em 2001 o processo de expansão dos colonatos judaicos conheceu uma nova fase. Anunciando-se favorável a uma política de “troca de terra pela paz” ordena o desmantelamento de alguns colonatos na Faixa de Gaza, mas simultaneamente reforça a presença de colonos judeus noutras zonas da Cisjordânia.

A possibilidade de num futuro próximo a população judaica se ver suplantada em número pela população palestiniana e as cedências que as lideranças da OLP têm praticado terão estado na origem da política israelita, definida como uma “retirada unilateral”. A decisão da construção do muro de separação, além de garantir a anexação de mais parcelas de território palestiniano procura assegurar a perpetuação de uma maioria populacional judaica no interior de Israel.

Esta prática, em muito semelhante à que o regime da minoria branca procurou implementar na África do Sul com a criação de bantustões (nome porque ficaram conhecidos os pseudo-estados de base tribal criados pelo regime de apartheid na África do Sul, de forma a manter os negros fora dos bairros e terras brancas, mas suficientemente perto delas para servirem de fontes de mão-de-obra barata) não é, infelizmente, exclusivo do estado judaico; actualmente outros regimes, como o americano, estão a implementar sistemas idênticos sob o pretexto da segurança; na fronteira entre os EUA e o México está a ser erguido um muro para travar a imigração clandestina de mexicanos e até na Europa se erguem barreiras para conter os emigrantes.

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.