Com o final da II Guerra Mundial (1939-1945) afirmou-se o papel hegemónico dos EUA de uma forma que nem a chamada Guerra Fria – período seguinte da guerra em que os EUA e a União Soviética disputaram a hegemonia mundial, por intermédio de terceiros (proxys) e em palcos de conflito espalhados pelo globo – conseguiu questionar. A queda do Muro de Berlim (1989) e a implosão da União Soviética mais não foram que acontecimentos que confirmaram o século XX como o século americano.

Alicerçados num conjunto de organismos (ONU, OMC, OIT, FMI, etc.) e num quadro conceptual definido nos Acordos de Bretton Woods que atribuiu ao dólar norte-americano a função de moeda única de pagamentos internacionais, desbaratados os últimos resquícios do Império Britânico – cuja hegemonia consagrara o século XIX como o século britânico – e com as principais economias mundiais praticamente destruídas em consequência da guerra, os americanos partiram para um processo de tipo imperialista que culminaria com a afirmação do fim da história – teoria iniciada no século XIX por Hegel (1770-1831) e posteriormente retomada no último quartel do século XX, que sustenta o fim dos processos históricos caracterizados como processos de mudança e coroado pela ascensão do liberalismo; tem como corolário a obra “O fim da história e o último homem”, de Francis Fukuyama, na qual este assegura que o capitalismo e a democracia burguesa constituem o coroamento da história da humanidade diante da derrocada do socialismo e, esquecendo as existentes formas de nacionalismo e fundamentalismo muçulmano, que o modelo de democracia liberal ocidental se afirmou como a melhor solução de governo – e uma quase oficialização da Pax Americana.

Alicerçados num conjunto de organismos (ONU, OMC, OIT, FMI, etc.) e num quadro conceptual definido nos Acordos de Bretton Woods que atribuiu ao dólar norte-americano a função de moeda única de pagamentos internacionais, desbaratados os últimos resquícios do Império Britânico – cuja hegemonia consagrara o século XIX como o século britânico – e com as principais economias mundiais praticamente destruídas em consequência da guerra, os americanos partiram para um processo de tipo imperialista que culminaria com a afirmação do fim da história – teoria iniciada no século XIX por Hegel (1770-1831) e posteriormente retomada no último quartel do século XX, que sustenta o fim dos processos históricos caracterizados como processos de mudança e coroado pela ascensão do liberalismo; tem como corolário a obra “O fim da história e o último homem”, de Francis Fukuyama, na qual este assegura que o capitalismo e a democracia burguesa constituem o coroamento da história da humanidade diante da derrocada do socialismo e, esquecendo as existentes formas de nacionalismo e fundamentalismo muçulmano, que o modelo de democracia liberal ocidental se afirmou como a melhor solução de governo – e uma quase oficialização da Pax Americana.

Mas… não tardaram a surgir os problemas! Fosse porque a economia norte-americana rapidamente se viu contestada pela recuperação europeia e japonesa (amplamente financiadas pela massiva impressão de dólares), porque a hegemonia militar nunca foi verdadeiramente reconhecida (começando pelos aliados europeus da NATO, como a França e o Reino Unido, que não abdicaram da produção do seu próprio arsenal nuclear), porque a aparente unipolaridade das relações nunca registou a habilidade diplomática para se fazer aceitar de forma incontestada ou porque o eclodir da fase de financeirização das economias ocidentais revelou as fragilidades do poder político face ao económico e a cada vez mais rápida sucessão de crises económicas desgastou os tecidos sociais nacionais, o facto é que rapidamente surgiram os primeiros sinais de esgotamento do modelo unipolar. Primeiro com a transformação da CEE em União Europeia e a criação do euro, depois com a estabilização político-económica do sudoeste asiático e o aparecimento dos Tigres Asiáticos (Hong-Kong, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, economias em rápido desenvolvimento que serviram de rampa de lançamento para a replicação do modelo na vizinha China), começaram a surgir os primeiros sinais de contestação, enquanto no plano geo-estratégico se cimentavam outros sinais fracturantes como o Médio Oriente – região problemática pela localização de vastas reservas de hidrocarbonetos, pelo ancestral choque religioso entre judeus, cristãos e muçulmanos e por uma desatrosa partilha territorial herdada do conluio franco-britânico – e o eterno problema da divisão da península coreana.

Esta península do nordeste asiático, resistente tradicional à expansão chinesa e óbvia zona de tampão da rivalidade sino-japonesa – esteve sob ocupação nipónica desde a I Guerra Sino-Japonesa (1894/1895) até final da II Guerra Mundial, passando então a uma situação de partilha entre russos e americanos que descambaria na Guerra da Coreia (1950/1953) e na actual divisão entre Norte e Sul, pela linha do paralelo 38 – continua a ocupar um lugar de destaque no xadrez estratégico da região. Beneficiando do apoio da China, há muito que o regime de Pyongyang integrou um programa de desenvolvimento nuclear na sua estratégia de afirmação internacional, que culminou no Outono de 2017 com o ensaio do lançamento de mísseis balísticos (ICBM) com capacidade para atingirem território norte-americano e elevou ao rubro a tensão com Washington.

Á troca de ameaças e insultos sucedeu-se, graças à natural intermediação chinesa amplamente comprovada nos sucessivos contactos com responsáveis americanos e norte-coreanos (ver aqui), a hipótese de um encontro em Singapura entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e Kim Jong-un, o actual líder da Coreia do Norte e neto de Kim Il-sung (Líder Eterno e primeiro da dinastia dos três Kim que têm liderado a Coreia do Norte desde 1948), e do qual emergiram um líder coreano elevado ao estatuto de interlocutor mundial e um Trump triunfante que garantiu o fim da ameaça coreana.

Além das muitas e fundadas dúvidas sobre o teor do acordo alcançado e das certezas sobre o impacto negativo junto dum governo japonês completamente marginalizado em todo este processo, grande parte dos analistas aponta mais para o sucesso da estratégia chinesa de arrefecimento da tensão e de redução da presença militar norte-americana na zona que para a tão propagandeada superioridade negocial do egocêntrico Trump.

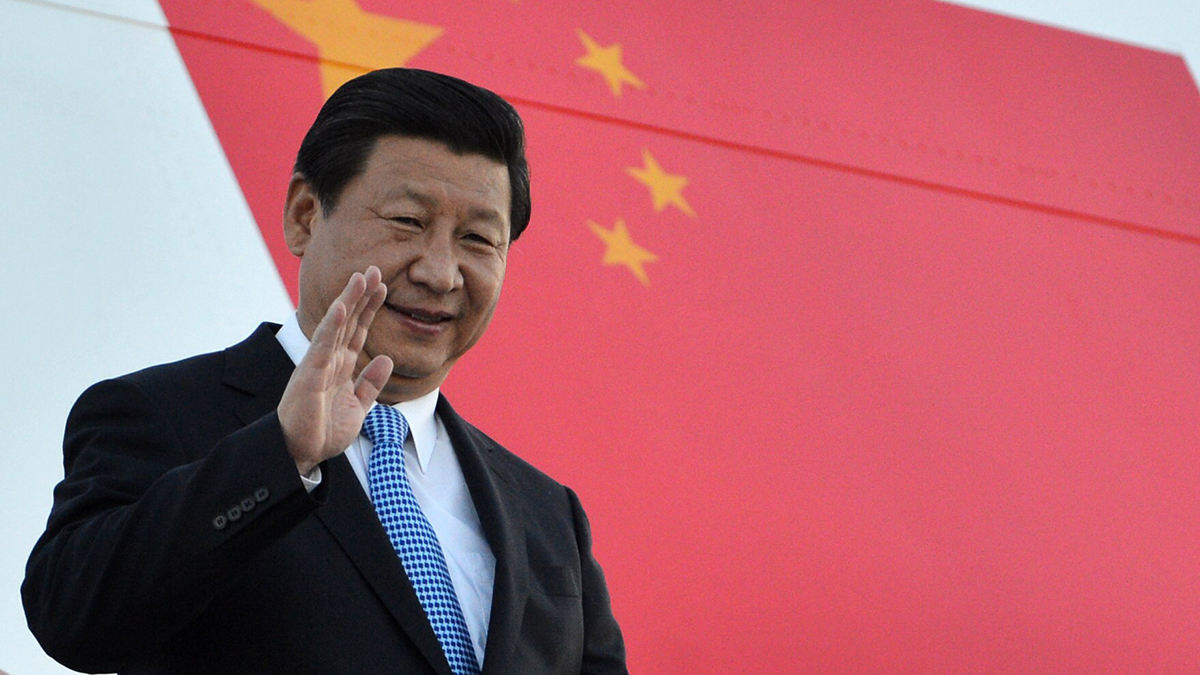

Para além do exacerbado ego de Trump, o verdadeiro ganhador foi, na realidade, a China do presidente Xi Jinping que assim acalma a tensão nas suas fronteiras, deixa o Japão e os EUA militarmente mais vulneráveis enquanto cimenta a sua estratégia para o disputado mar do Sul da China (rico em hidrocarbonetos e por onde passa um terço do comércio marítimo mundial), mesmo oferecendo, quando se aproximam eleições intercalares fundamentais para a formação de maiorias no Senado e na Câmara dos Representantes, uma acção de propaganda interna ao errático presidente norte-americano.

Esta vantagem chinesa não elimina nem esvazia uma realidade onde as fricções entre os EUA e a China estão numa clara trajectória ascendente e ainda mais quando o atrito não se limita áquelas relações, parecendo colocar Washington em desacordo com todos os países, seja mediante guerras comerciais (China, Rússia, UE e Japão), sanções (Rússia, Irão e outros), guerras cambiais (Turquia, Irão e Rússia), levando a um nível e uma extensão do atrito que de insuportáveis exacerbarão as tensões geopolíticas em quase toda parte, acelerando a necessidade da desdolarização global e a chegada duma nova ordem mundial.

Perante a arrogância norte-americana na última cimeira do G7 (grupo das sete economias mais industrializadas que é constituído pelos Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e União Europeia) e a evidência dos EUA pretenderem estrangular todo o comércio da UE com o Irão, até os eurocratas já se devem ter arrependido de não terem optado por um configuração da Zona Euro menos ligada à hegemonia do dólar, agora que a UE tem que pagar o preço da sua impotência no proibição do comércio com o Irão, ou de não terem lançado mais cedo a ideia de substituir os petrodólares pelo euro no que diz respeito às compras de petróleo iraniano. Também no capítulo das relações com o seu vizinho do leste, a Rússia, a UE precisa encontrar uma via para anular os prejuízos que tem encaixado pela aplicação de sanções económicas na sequência da crise ucraniana e da anexação da Crimeia

Esta questão do papel mundial do dólar é igualmente entendido em Pequim, de onde já vão chegando referências à necessidade dos EUA mudarem a sua política monetária (isto é, acabar com a oscilação entre ciclos de dólar forte e fraco, que tem sido tão rentável para as instituições financeiras dos EUA, mas mortal para os mercados emergentes) e permitirem maior liberdade no uso de outras moedas, nomeadamente a moeda oficial chinesa (yuan), no sistema da pagamentos internacional, enquanto de Moscovo chegam críticas quanto à utilização da OMC (Organização Mundial do Comércio) para a promoção de sanções e ações comerciais exclusivamente favoráveis aos interesses norte-americanos.

As reacções russa, chinesa e europeia à estratégia de aparente isolamento norte-americano ainda se apresentam descoordenadas e desgarradas, mas o tempo e a insustentabilidade de muitas das situações acabarão por ditar a inevitabilidade da concertação entre quem não reconhecerá mais o papel (nem a força) de liderança de Washington, que, como escreveu Viriato Soromenho-Marques no DN: …em vez de contribuir para a cooperação obrigatória entre as nações perante perigos actuais ou iminentes, mais parece empenhada na implosão do que sobra do sistema internacional».

A importância de tal reconhecimento joga-se em torno das alternativas ao dólar e para melhor entender a dimensão do problema lembremos o que foi o Acordo de Bretton Woods. Celebrado em 1944 (com a II Guerra Mundial ainda em curso e juntando os estados que dela viriam a sair vitoriosos), serviu para definir as regras económicas e financeiras entre os países mais industrializados e para estabelecer o dólar norte-americano como moeda-padrão para o comércio mundial, o que só foi conseguido com a garantia da sua convertibilidade em ouro. Porém, o excessivo recurso à emissão de dólares para suportar os esforços da reconstrução europeia (o chamado Plano Marshall) e japonesa no pós-guerra, uma mais que provável tentação para aumentar a influência (e o poder de compra) da sua economia, o esforço financeiro provocado pelas guerras da Coreia e Vietname e o consequente acumular de déficits conduziu a que em 1971, após uma segunda solicitação de conversão pelo governo francês, a administração americana, então liderada por Richard Nixon, tenha declarado a inconvertibilidade do dólar e imposto o curso livre da sua moeda. Daqui em diante o dólar só manteve o seu estatuto de moeda internacional graças aos acordos estabelecidos em 1971 e 1973 com a OPEP, ao abrigo dos quais esta aceitava cotar o seu crude exclusivamente em dólares.

Não é pois de espantar que esteja a ganhar terreno a ideia de que o euro e o yuan devem ser aceites como moedas na realização do comércio internacional, pelo que a China precisa ampliar e aprofundar a base do yuan e criar um mercado líquido para a dívida soberana chinesa, para mais quando o petróleo iraniano (depois de já ter sido negociado em euros, facto que pode ajudar a compreender a sanha norte-americana contra o acordo nuclear assinado com o Irão) está a ser vendido em Xangai (Why petro-yuan may become biggest game-changer of all time in capital markets) e a London Metals Exchange, de propriedade chinesa, anunciou recentemente que começará em breve a negociar opções de matérias-primas (commodities) em yuans (London Metal Exchange to launch yuan-denominated futures in sign of Chinese currency’s growing cachet ), pelo que em breve, teremos referenciais para matérias-primas baseados naquela moeda e a assistir a uma gradual redução do uso do dólar no comércio não-ocidental.

Claro que os EUA tentarão resistir até ao seu último alento, mas a conjuntura e o tempo estão claramente contra si e com o progressivo apagamento do papel do dólar no comércio mundial e o deslocamento do centro de gravidade político do Atlântico para o Índico ficarão ainda muitas dúvidas de que o século em curso acabará reconhecido como o século chinês?

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.