A propósito da passagem do 70ª aniversário da declaração unilateral de independência do Estado de Israel e da expulsão das populações palestinianas daquele território, acontecimentos que estes recordam como Al-Nakba (A Catástrofe).Abordei resumidamente na passada semana as origens e os desenvolvimentos do processo de criação do Estado de Israel e da luta palestiniana pelo direito à permanência num território a que chamavam seu; importa agora avaliar outras realidades que têm envolvido todo este processo, que continuam a condicioná-lo e que poderão ser determinantes para uma solução.

Assim o queiram judeus, árabes e a comunidade internacional.

Demografia e Economia

Desde os primórdios do processo de imigração de judeus para a Palestina, que conheceu o seu principal promotor em Theodor Herzl (1860-1904, jornalista e fundador do movimento sionista, foi o autor de O ESTADO JUDEU, livro onde defendia que o anti-semitismo só se resolveria com a criação de um estado judaico ), que este se fez através do poder económico, mediante a aquisição de propriedades aos árabes através do financiamento por diversas organizações sionistas. Esta estratégia resultou devido à facilidade na recolha de fundos e à mais que natural pobreza das populações árabes que viram no negócio apenas as vantagens imediatas. Autores locais costumam privilegiar um terceiro factor: a eliminação do sistema fundiário semi-feudal originário do Império Otomano, sustentado em grandes proprietários absentistas.

Desde os primórdios do processo de imigração de judeus para a Palestina, que conheceu o seu principal promotor em Theodor Herzl (1860-1904, jornalista e fundador do movimento sionista, foi o autor de O ESTADO JUDEU, livro onde defendia que o anti-semitismo só se resolveria com a criação de um estado judaico ), que este se fez através do poder económico, mediante a aquisição de propriedades aos árabes através do financiamento por diversas organizações sionistas. Esta estratégia resultou devido à facilidade na recolha de fundos e à mais que natural pobreza das populações árabes que viram no negócio apenas as vantagens imediatas. Autores locais costumam privilegiar um terceiro factor: a eliminação do sistema fundiário semi-feudal originário do Império Otomano, sustentado em grandes proprietários absentistas.

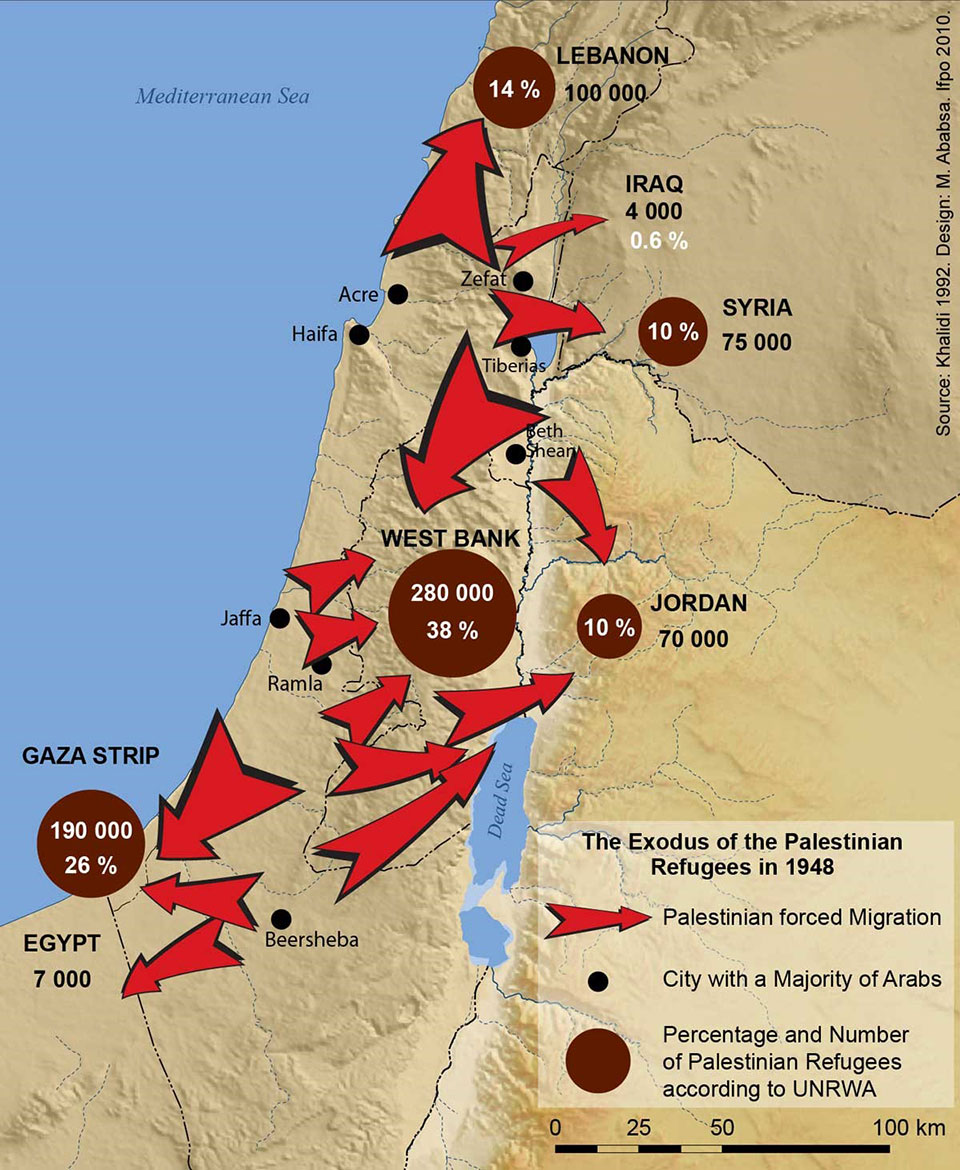

De uma forma ou outra este processo de aquisições continuou durante o Mandato Britânico, período em que o número de imigrantes judeus chegado nas diferentes vagas terá atingido o meio milhão (cerca de 30% da população do território), e seria ampliado mediante bem direcionadas manobras militares que obrigaram à fuga da maioria palestiniana para os países vizinhos do Líbano, Síria e Jordânia, durante a guerra que seguiu à declaração unilaterla de independência. Só no último daqueles países o número actual dos descendentes é estimado em mais de 4 milhões de pessoas.

E este é outro dos aspectos nunca referidos mas que muito preocupa as autoridades israelitas e tem norteado grande número das suas políticas. De momento a taxa de fertilidade das mulheres judias é avaliada em 2,6 crianças por mulher quando a das palestinianas é de 3,6 crianças por mulher, pelo que a sociedade palestiniana é bastante jovem comparativamenete com a judaica que envelhece. Quase 50% dos palestinianos estão na faixa dos 15 anos de idade e a taxa de envelhecimento é cerca de quatro vezes menor que a israelita.

Perante este quadro demográfico, quando Israel apresenta uma população da ordem dos 8,5 milhões de habitantes (que descontado o 1/5 de árabes se reduzirá a menos de 7 milhões) e os palestinianos (residentes em Israel, na Cisjordânia, Faixa de Gaza e refugiados no Líbano e Jordânia) são já estimados em cerca de 8 milhões, ganham todo o sentido as projecções que prevêem que os palestinianos serão uma ampla maioria até 2030.

As limitações impostas pela presença de muros de segurança e barreiras militares em território palestiniano são, além de natural empecilho à movimentação de bens (incluindo a importação de alimentos, medicamentos e materiais de construção), uma forma óbvia de asfixiação da economia palestiniana – estimativas do Banco Mundial apontam que só na Faixa de Gaza o PIB terá caído mais de 50% – e, segundo a própria ONU, uma política de “des-desenvolvimento”, pelo que não espanta que o PIB palestiniano represente menos de 5% do homólogo israelita e que a taxa de desemprego seja da ordem dos 27% (superior a 40% na faixa de Gaza) contra uns meros 4% em Israel.

A par com as acções militares, também através da política económica tudo tem sido ensaiado para contrariar a presença e até a mera existência palestiniana, como o comprova o recente relatório da ONG Human Right Watch – Bankrolling Abuse: Israeli Banks in West Bank Settlements – onde se assegura que os:…maiores bancos de Israel prestam serviços que ajudam a sustentar, manter e expandir os colonatos ilegais, financiando a sua construção na Cisjordânia ocupada, incluindo parcerias com promotores para construir casas em terras ilegalmente apreendidas aos palestinianos. O envolvimento dos bancos é directo e substancial, tomando parte activa nos projetos de desenvolvimento e acompanhando-os até à sua conclusão. A transferência pelo ocupante de membros de sua população civil para o território ocupado, e a deportação ou transferência de membros da população do território, são crimes de guerra. As actividades dos bancos financiam um passo crítico nessa transferência.

As actividades desses bancos também levantam dúvidas sobre a pilhagem, devido às políticas de confisco de terra por parte das forças armadas israelitas que tornam difícil determinar se os proprietários da terra deram livremente o seu consentimento.

Além de projectos de construção, os bancos concedem empréstimos a conselhos de colonato (autoridades locais) e empréstimos hipotecários a compradores de imóveis em colonatos e operam caixas eletrónicas e agências bancárias. Os bancos israelitas geralmente não oferecem esses serviços aos palestinianos, porque os residentes palestinianos da Cisjordânia são proibidos pela ordem militar de entrar nos colonatos, excepto como trabalhadores com permissões especiais. Bancos palestinianos e estrangeiros prestam serviços a clientes palestinianos fora dos colonatos.

Os colonatos são ilegais sob o direito internacional humanitário. Contribuem para um regime discriminatório no qual as autoridades israelitas restringem e impedem o desenvolvimento económico palestiniano, ao mesmo tempo que subsidiam e apoiam os colonatos israelitas construídos em terras ilegalmente apreendidas aos palestinianos. O Direito Internacional Humanitário proíbe uma potência de ocupação de usar terra, excepto para fins militares ou para o benefício da população local que vive sob ocupação.»

Esta actuação colide com a anunciada intenção de aplicação da solução “dois povos-dois estados” pois ao inviabilizarem económicamente um dos estados estão a liquidar essa solução e abrir as portas a uma outra, que no entender de Tel-Aviv apenas poderá ser a da exclusividade do Estado de Israel.

As vantagens económicas estarão todas do seu lado, mas as demográficas não!

Enquanto isso, de quando em vez, continua-se a falar numa solução para uma paz que tarda.

Os esforços para a Paz

Várias foram as tentativas para trazer alguma pacificação ao conflito israelo-árabe e entre as mais notáveis contaram-se seguramente os Acordos de Camp David (patrocinado pela administação Carter, foi assinado em 1978 entre o presidente egípcio Anwar Al-Sadat e o primeiro-ministro israelita Menachem Begin e constitui o primeiro verdadeiro sinal de desanuviamento sem contudo resolver o essencial da questão palestiniana) e de Oslo (patrocinado pela administração Clinton, foi assinado em 1995 entre o primeiro-ministro israelita Isaac Rabin e o líder palestiniano Yasser Arafat e previa a retirada das forças armadas israelitas da Faixa de Gaza e da Cisjordânia e o direito dos palestinianos ao auto-governo pela Autoridade Palestiniana naquelas regiões), que tentando resolver algumas questões mantiveram as mais espinhosas sem solução.

Qualquer pessoa que procure efectivamente uma solução negociada para o problema palestiniano (ou para qualquer outro que envolva um conflito aberto ou latente) deverá começar por ouvir (e tentar compreender) as partes enolvidas. O erro tradicional sempre foi o de no Ocidente nunca se ter tentado entender que ao desejo de compensar os judeus pelo Holocausto sofrido durante a II Guerra Mundial se opunha o natural desejo do povo que habitava a Palestina durante o Mandato Britânico. Falar hoje, como fez recentemente José Manuel Fernandes, no mito fundador que é a desgraça dos palestinianos e esquecer que do lado judaico há mais de um século (mais concretamente desde os finais do século XIX) que grupos radicais reclamavam a criação do Grande Israel, não contribui minimamente para a construção duma solução, nem sequer para o estabelecimento de uma base saudável para qualquer tipo de mediação.

Se é verdade que parece hoje cada vez mais difícil de reverter o processo de expulsão dos palestinianos e alimentar esse anseio como objectivo final pode inviabilizar qualquer tentativa honesta de mediação do conflito, já aceitar cegamente a legitimidade judaica sobre esses mesmos territórios constitui igual problema e é uma ideia que assenta num mito fundador (para usar a mesma expressão) tanto ou mais pernicioso uma vez que esta reclamação assenta numa base bíblica – o texto da Torah (o livro sagrado judaico que equivale sensivelmente ao Velho Testamento da Bíblia Cristã) de dificil comprovação histórica, ou não tivessem os povos judaico e palestiniano comprovados antecedentes de nomadismo.

Para além disso a reclamação judaica da reconstituição do Grande Israel (Eretz Yisrael), implicaria na actualidade a pura e simples eliminação de países como o Líbano e a Jordânia, além da anexação de vastos territórios no Egipto, Arábia Saudita, Síria, Iraque e até na actual Turquia.

Outros mais moderados ficar-se-iam pela Antiga Israel, o que limitaria os conflitos a parte do Líbano, da Jordânia e do território egípcio do Sinai.

Questões como estas e um longo historial de apoio incondicional às políticas israelitas, conduziram à situação de impasse na região e à óbvia degradação da imagem do Ocidente entre os povos islâmicos. Mesmo sem querer defender a diferença pela diferença, tanto mais que vou aqui recorrer a uma citação de alguém absolutamente insuspeito nessa área, recordo o que há mais de uma década escreveu Adriano Moreira numa sua crónica sobre o indispensável diálogo entre o Islão e o Ocidente: é indispensável reformular o diálogo e diminuir os erros de comunicação e de compreensão (…) para que minorias indisciplinadas sejam identificadas como minorias pela opinião pública, de modo a que as solidariedades intercomunitárias se fortaleçam no apoio à paz da sociedade civil e às leis do Estado». Acontecimentos recentes, como a mudança da embaixada norte-americana de Tel-Aviv para Jerusalém, à revelia de várias decisões da ONU que não reconhecem outro estatuto àquela cidade senão o Regime Especial fixado em 1947, reforçam a ideia da continuidade da aposta numa estratégia de apoio a Israel e não na construção de verdadeiras vias para a pacificação da região.

Mesmo admitindo que existem outras razões de natureza geo-estratégica para a adopção pela actual administração norte-americana duma política claramente incendiária para a região – que poderão passar pela ideia de endurecer o relacionamento com um Irão candidato ao estatuto de potência nuclear como exemplo para suavizar a resposta norte-coreana (outro sério candidato a esse mesmo estatuto) no processo de negociação que se avizinha, ou mais prosaicamente de agradar ao “amigo” saudita cujos petro-dólares têm financiado o proselitismo wahabita e os extremismos sunitas que estão na essência de movimentos como a Al-Qaeda e o Daesh – que vai além da mera questão palestiniana à qual é declaradamente antagónica a facção norte-americana pró-sionista que a integra e que simultâneamente vê em Israel e na Arábia Saudita um bom mercado para os sofisticados sistemas de armamento produzidos e exportados pelos EUA, ou não estivesse esta empenhada numa disputa cada vez mais acesa pela hegemonia regional com o Irão.

Novas ideias para a Palestina?

Desde que nos finais do século XX a assinatura dos Acordos de Oslo consagrou a instalação duma Autoridade Palestiniana na Cisjordânia e na Faixa de Gaza que parecia definitivamente reconhecida a solução defendida pelos EUA e conhecida como “dois povos-dois estados”; na prática procuraram criar-se as condições para distribuição de judeus e palestinianos em dois territórios mais ou menos separados e com autonomia governativa. Sucedeu, porém, que desde a primeira hora foram atribuídas ao governo judaico funções e poderes que determinaram na prática a sujeição dos territórios palestinianos ao livre arbítrio dos governos de Tel-Aviv, situação agravada por governos cada vez mais dominados pelas facções judaicas mais radicais.

A radicalização das lideranças judaicas tem sido acompanhada do agravamento das condições de vida das populações palestinianas, prisioneiras no seu próprio território e, claro, a sua radicalização; este avolumar de tensão em nada contribui para a formação de correntes de opinião que ensaiem qualquer tipo de normalização (ou de aproximação aos outros) e isto é particularmente evidente do lado judaico, que se reivindica de democrático mas onde praticamente se silenciaram as vozes que poderiam fomentar a diferença, pois do lado palestiniano estas até poderão simplesmente encontrar-se confinadas às paredes duma qualquer prisão pelo simples facto de contestarem a presença militar israelita.

Neste conflito, como em qualquer outro, existem razões atendíveis aos dois lados e outras que ninguém de bom senso aceitaria subscrever, mas o que o torna diferente (ou mais complicado) é o facto de misturar questões étnicas, religiosas e políticas com outras profundamente arreigadas em sentimentos pessoais como é o caso da posse da terra.

A solução actualmente em vigor – anunciada como “dois povos-dois estados” – é na realidade algo de muito diferente pois se existem dois povos, só com muita imaginação e boa vontade se poderá falar em dois estados quando um deles é mantido captivo de um programa de ajudas externas que o outro controla a seu bel-prazer ou quando um dos povos se apropria indiscriminadamente das poucas fontes locais de água e ainda acusa os críticos de anti-semitismo. No Ocidente faz-se eco das lamentações israelitas e condenam-se o lançamento de rockets artesanais e de pedras pelos palestinianos, mas esconde-se sistematicamente que os governos israelitas têm asfixiado a insipiente economia palestiniana, seja pela criação de barreiras à circulação de pessoas seja pela sistemática apropriação de terras e da pouca água disponível; enaltece-se a qualidade da democracia israelita e das lideranças ortodoxas que tem gerado enquanto se pactua com a manutenção de lideranças palestinianas fracas e corruptas.

É neste contexto que ideias mais inconformistas podem fazer a diferença e se o regime de Tel-Aviv sempre tem encontrado apoio para desrespeitar as resoluções da ONU que não o satisfaçam cabalmente e as que o satisfazem em nada têm contribuído para resolver um conflito que se arrasta desde a declaração unilateral de independência em 1948 (como é o caso da solução “dois povos-dois estados”, que na versão patrocinada pelos EUA se converteu numa solução “dois povos-um estado e outro fantoche”) e contribuído largamente para que a região do Médio Oriente seja, ano após ano, uma crónica zona de instabilidade com evidentes reflexos à escala global, talvez a proposta que preconiza como solução o abandono do conceito “dois povos–dois estados”, apresentando em sua substituição a alternativa da existência de um único estado onde as duas comunidades partilhem interesses e poderes pudesse responder melhor aos desafios que a outra não sabe responder.

Claro que uma ideia tão provocadora, mesmo que sustentada numa realidade demográfica que se adivinha, implica outras mentalidades e, principalmente, outros actores políticos que não os estafados Abbas e Netanyahus, a par com uma comunidade internacional que abandone definitivamente um complexo de culpa datado e mais que expiado e contribua para criar verdadeiras condições de existência económica e social para judeus e palestinianos, num território partilhado e com poderes partilhados.

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.