Notícias recentes, trouxeram para a ribalta a questão das desigualdades de rendimento na pirâmide laboral e se o ECONÓMICO nos informou que um «CEO inglês ganha num ano o que um trabalhador ganha em 134 anos», já o EXPRESSO optou por perguntar «Quanto vale um presidente executivo? 312 vezes mais do que um empregado»…

… acrescentando no corpo da notícia e para tranquilidade nacional que «…é essa a diferença de ganhos financeiros nos EUA, segundo um relatório agora publicado. Noutros países a diferença, embora ainda muito grande, é menor».

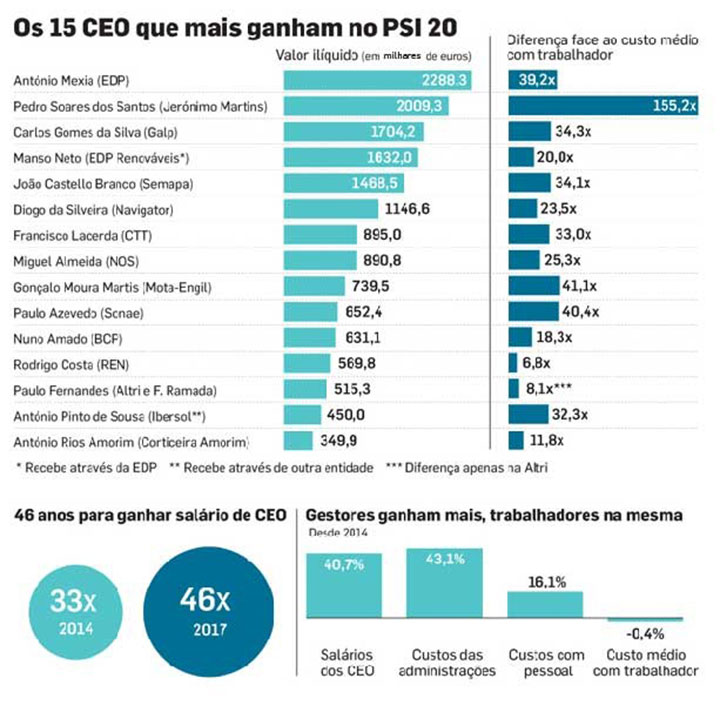

Não sendo nova, a questão da desigualdade salarial entre a base e o topo da pirâmide laboral tem-se agravado substancialmente. Assim, se na década de 60 do século passado e para os EUA a diferença entre o topo e o salário médio era da ordem de 20 para 1, os anos 80 (o período da administração Reagan) viram aquela relação disparar até atingir os valores actuais, que se são menores na Europa (134 para 1 na Inglaterra e 71 para 1 em França) nem por isso deixam de ser menos significativos ou questionáveis. Em Portugal o cenário é em tudo idêntico, pois relativamente a 2016 e apenas para as empresas cotadas no PSI20, esse rácio era 46 para 1, com a agravante revelada pelo DN:

dos rendimentos dos gestores terem aumentado mais de 40% entre 2014 e 2016 contra pouco mais de 16% para os custos (salários e encargos sociais) com pessoal.

A OXFAM, uma confederação de organizações que actua em vários países na busca de soluções para os problemas da pobreza e da desigualdade, apresentou no início deste ano um relatório onde revelou que a riqueza anualmente produzida está guardada nas mãos de muito poucos; nele se pode ler que mais de 80% da riqueza criada no mundo em 2017 pertence a 1% da população mundial, enquanto 50% desta recebeu praticamente nada. Os números da desigualdade ganham ainda outra expressão quando ficamos a saber que no último ano a riqueza dos mais ricos aumentou 762 mil milhões de dólares (quase quatro vezes o PIB nacional e, segundo a mesma OXFAM, o suficiente para eliminar sete vezes a pobreza extrema) e que na última década os trabalhadores por conta doutrem viram o seu rendimento aumentar a uma média de 2% ao ano enquanto os multimilionários viram a sua riqueza aumentar a uma taxa média anual de 13%.

Claro que de pronto surgiram vozes acusando o relatório de desonestidade intelectual, defendendo os benefícios da globalização económica e lembrando os milhões de pessoas que esta já retirou da pobreza extrema; o que não sendo mentira também não nega os níveis crescentes de desigualdade e a conjunção de cenários cada vez menos optimistas sobre a evolução do emprego e do rendimento de quem dele depende como única fonte de receita.

Este pocesso de empobrecimento remonta há algumas décadas e tem o seu sustentáculo ideológico no conceito do chamado trickle down economics, que mais não é que a crença (chamo-lhe assim porque além da fraca sustentação técnica o exemplo prático de várias décadas da sua aplicação nas mais variadas regiões do planeta não tem comprovado a teoria) de que as reduções de impostos e outros benefícios fiscais de que beneficiem as empresas e as famílias mais ricas, acabarão por se converter também em benefícios para os segmentos menos favorecidos do conjunto da população.

Embora a sua entrada no léxico corrente seja recente, a origem do conceito é bastante antiga e por isso mesmo são estatisticamente observáveis os efeitos práticos da sua aplicação, mesmo quando a simples observação empírica bastaria para o refutar. Sem truques nem malabarismo desnecessários basta recordar que o período áureo dos seus defensores coincidiu com a aplicação da chamada Reaganomics, ou seja, o predomínio das teorias económicas orientadas para o lado da oferta e directamente influenciadas pela teoria monetarista de Milton Friedman, durante a vigência da administração Reagan.

Daqui a transformar esta corrente de pensamento na espinha dorsal dos tecnocratas do FMI e do Banco Mundial e a “exportá-la” por esse mundo fora, foi apenas um pequeno passo. Aproveitando os pedidos de auxílio financeiro dos Estados em maiores dificuldades económicas, transformando aqueles princípios em condições obrigatórias, foram os Estados convertidos em presas fáceis de interesses espúrios, que rapidamente os desfiguraram em estruturas economicamente dependentes do fornecimento de bens e serviços básicos.

Foi assim que assistimos durante a última geração a uma expansão forçada da globalização (com o que este conceito apresenta de mais prejudicial em termos de aculturação e de destruição de tecidos produtivos autóctones) e á difusão da ideia das enormes vantagens que adviriam para todos duma política de reduções fiscais para uma minoria que não podia deixar de gerar benefícios colectivos. Baixaram-se os impostos sobre os lucros (em especial os das grandes empresas de capitais transnacionais), sobre os rendimentos de capital (gerados nos mercados globais de acções e nos recém inventados offshores financeiros), liberalizaram-se mercados (eliminando barreiras alfandegárias e normas protectoras de territórios e trabalhadores) para chegarmos à situação em que os Estados, privados de receitas suficientes se viram empurrados para o recurso ao endividamento como única via para o financiamento das suas políticas.

Independentemente da qualidade destas políticas, o resultado hoje visível foi o empobrecimento geral das famílias e dos Estados (mais gravoso ainda quando o endividamento foi canalizado para investimentos de duvidosa ou nula rentabilidade económica e social), e o aproveitamento que do mesmo está a ser feito. A lista de prejudicados já vai longa e nela se incluem Estados da América Latina, empurrados nos anos 80 e 90 do século passado pela situação de défices crónicos nas suas balanças comerciais, países do Sudoeste Asiático, empobrecidos pelo sistema de comércio mundial e pela fragilidade das suas divisas, a Rússia, economicamente devastada na sequência da desagregação da União Soviética, e agora os países periféricos da Zona Euro.

Mais recentemente surgiu na Europa uma versão actualizada do conceito do trickle down, onde impera a ideia de que uma austeridade expansionista – traduzida nas palavras dum dos seus campeões, Passos Coelho, como um processo de empobrecimento que nos conduzirá à riqueza – constituirá a panaceia salvadora e remissora de todos os nossos males. Asseguram-nos que um aumento selectivo de impostos (directos e indirectos sobre os assalariados), uma redução de salários (em termos efectivos e/ou através do aumento dos horários de trabalho) e de prestações sociais, tudo factores que reduzirão o rendimento disponível das famílias e a receita directa do Estado, constitui a melhor solução mas não explicam o seu evidente fracasso, bem expresso nas dificuldades continuadas da Grécia ou na constatação de que em Portugal a dívida pública continua acima dos 125% do PIB.

Receba a nossa newsletter

Contorne o cinzentismo dominante subscrevendo a Newsletter do Jornal Tornado. Oferecemos-lhe ângulos de visão e análise que não encontrará disponíveis na imprensa mainstream.