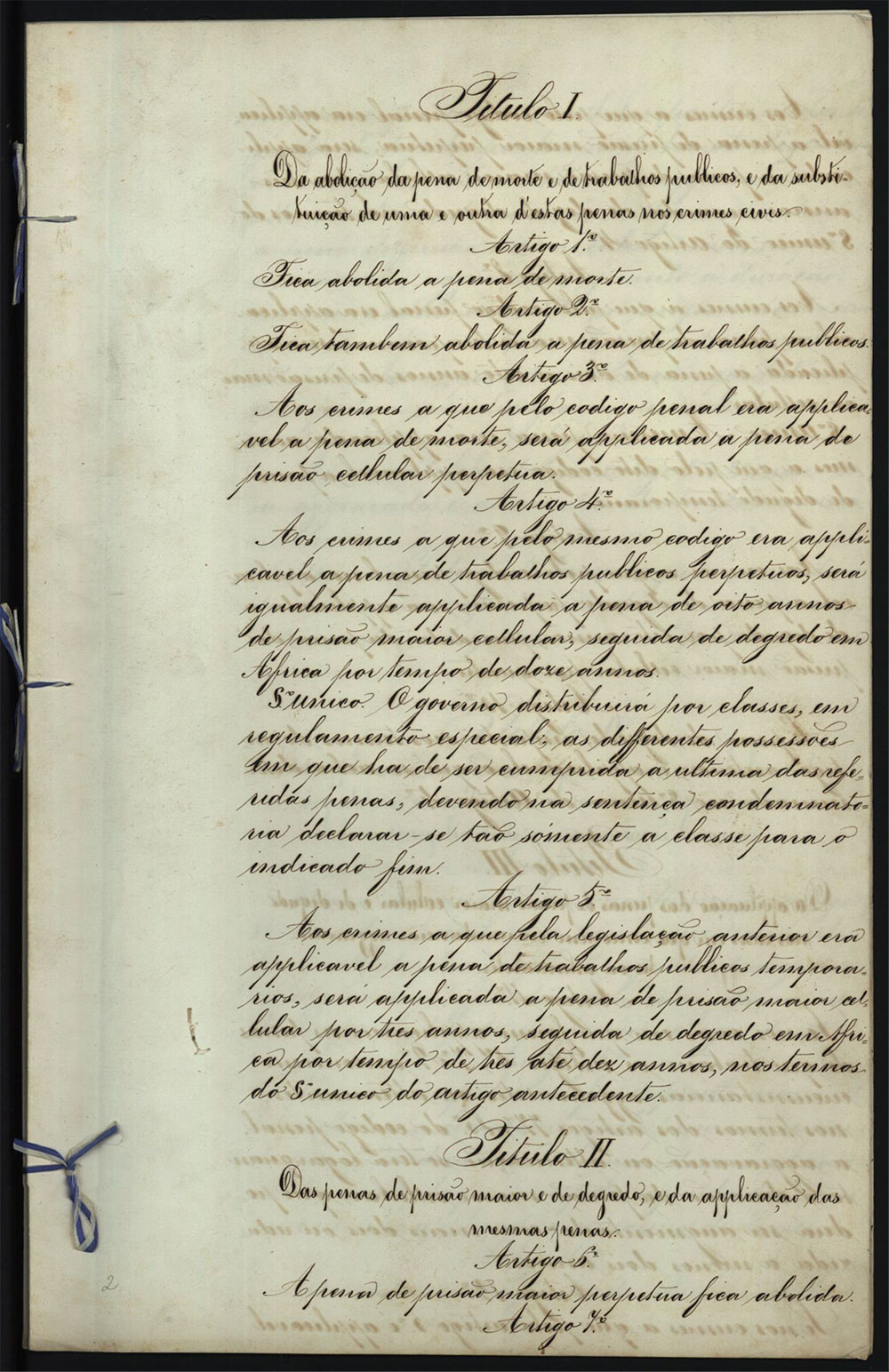

Texto baseado na intervenção proferida na conferência promovida pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo no dia 9 de Novembro por ocasião do centésimo quinquagésimo aniversário da abolição da pena de morte para delitos de direito comum em Portugal.

A abolição da pena de morte no sistema judicial de um Estado de Direito é um dos maiores passos dados pela humanidade na sua história. Não se trata, é verdade, de ultrapassar o que é a lei da vida, de abolir a guerra ou o crime, de assegurar o fim do acidente ou mesmo de garantir que o poder do Estado não transcende os seus limites legais; trata-se apenas de assumir o primado do princípio sagrado da vida, o optimismo de conceber a regeneração humana, a inteligência de não ver no mal de outrem o nosso bem, e a humildade de reconhecer que não somos competentes para fazermos o juízo final. Isso é já imenso!

150 anos sobre a abolição da Pena de Morte

Celebramos cento e cinquenta anos de um acto legislativo crucial, que abrangeu o direito comum na metrópole, são também cento e quarenta e sete anos desde a sua extensão ao domínio colonial português, cento e onze desde a abolição da pena para todos os crimes – abolição suspensa em 1916 e reintroduzida em 1976 – cento e sessenta e cinco anos desde a sua abolição para crimes políticos e, finalmente, cento e setenta um desde a aplicação de uma moratória de facto às execuções.

Poucas foram as antecipações a Portugal. Na Europa, há a registar a República de São Marino e o então condado da Toscânia; na América, o Estado do Michigan – e este só no domínio da sua competência estadual, tendo continuado aí a vigorar a pena de morte federal americana – e, fundamentalmente, a Venezuela, país que foi mundialmente pioneiro na matéria.

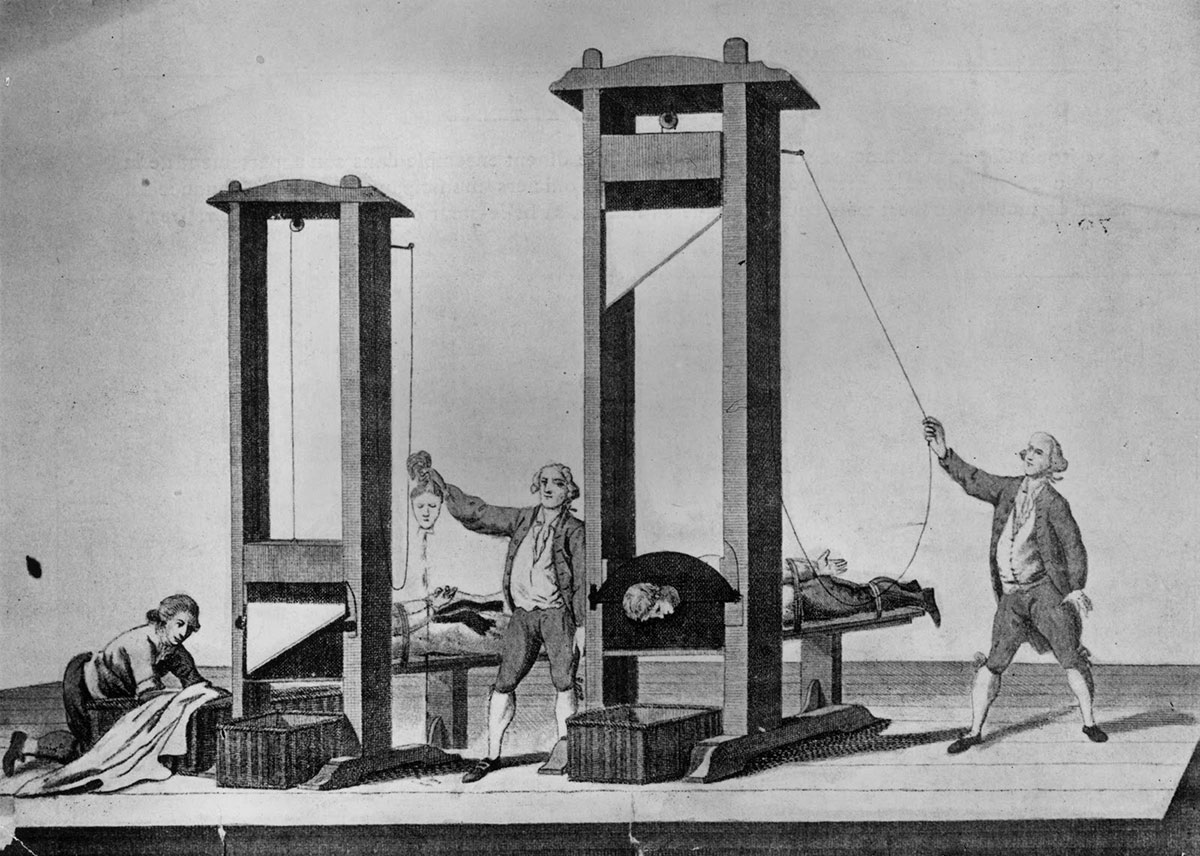

Mas é aqui de realçar que a evolução do quadro legal humanitário português não pode ser confundida com a de manifestações efémeras revolucionárias – como foi o caso da proclamação de abolição da pena capital por Robespierre na Revolução francesa rapidamente por ele esquecida e substituída pela tristemente célebre máquina da morte proposta pelo médico e constituinte Joseph Guillotin – mas foi antes efeito de um caminho sólido, progressivo, traçado pelo constitucionalismo liberal e moldado pelos seus líderes intelectuais como Alexandre Herculano, Mouzinho da Silveira ou Almeida Garrett. E claro, seria impossível, por sua vez, menorizar tão pouco o ambiente cultural e humanista da cidade de Angra onde se formou o jovem Almeida Garrett e onde tomou posse o principal autor da legislação dos Açores que fez o Portugal liberal.

A legislação dos Açores de Mouzinho da Silveira, datada de 1832, ao obrigar à confirmação pela Coroa da execução da pena de morte, ao excluir deficientes mentais ou mulheres grávidas do seu âmbito, e ao enquadrá-la em procedimentos mais transparentes e de maior garantia para os réus, dá já um primeiro passo na caminhada humanitária que o liberalismo constitucional português iria percorrer. Como pertinentemente o realça a Arquivo Nacional da Torre do Tombo, no contexto da celebração do presente aniversário, o decreto português de abolição da pena de morte de 1867 tem uma dimensão europeia, enaltecida publicamente na altura por Victor Hugo, dimensão que se institucionalizou hoje na sua imagem de marca.

Este património europeu feito em Portugal não é no entanto uma peça de museu, é uma construção política viva permanentemente questionada, mesmo no panorama nacional, como podemos verificar pela invocação do restabelecimento da pena de morte nas recentes eleições autárquicas, no rescaldo do persistente drama dos fogos nacionais ou mesmo ainda em recentes textos forenses.

O desafio da Inteligência Artificial (AI)

O desafio mais claro é o colocado pela ‘inteligência artificial’. A concessão de cidadania honorária a um robot tem enchido as páginas das redes sociais. Que a mesma tivesse sido feita apenas como forma de publicitar um evento tecnológico e inserida numa tentativa de ultrapassar a imagem misógina do país que um jovem monarca tenta reformar, parece-me neste contexto secundário.

O robot Sophia dos nossos dias concretiza o que era na minha infância ainda pura ficção científica – magistralmente retratada pelo clássico 2001 Odisseia no Espaço de Stanley Kubrick produzido em 1968 – mas que é hoje uma perspectiva bem real de ‘trans-humanismo’.

Mas nesta corrida contra o tempo, parece-me fulcral que antes de considerarmos o trans-humanismo possamos impedir o regresso da humanidade à selvajaria das armas de destruição maciça, dos massacres e genocídios, e isso mesmo quando a pena de morte aparenta estar em recuo no mundo. Em todo o caso, em 2016, de acordo com a ‘Amnistia Internacional’, 25 países praticaram execuções judiciais, sendo a China o país onde estas tiveram lugar em maior número, e o Irão o país em que estas foram mais numerosas em relação à sua dimensão. Como salienta ainda o relatório, com a exclusão da China, 87% das execuções tiveram lugar num contínuo geográfico que abrange o Iraque, o Irão, o Paquistão e a Arábia Saudita.

Convém aqui realçar que o Irão é não só o recordista mundial das execuções judiciais mas também o país em que o regime em vigor é responsável pelo maior número de execuções extrajudiciais assumidas, mas sem investigação ou sanção internacional.

Na nossa Europa abolicionista, é a questão do terrorismo que tem marcado profundamente o debate sobre a pena capital, sendo que, recentemente, mesmo um ex-chefe de Estado francês se pronunciou favoravelmente a essa proposta. Ao longo dos últimos anos foi sendo criada na opinião pública a noção de que o problema do terrorismo pode ser resumido ao ISIS, ou Califado, e dentro desta organização, ao possível regresso a casa dos seus membros europeus que estiveram em acção no Iraque ou na Síria, como se o Ocidente nada tivesse a ver com a actividade criminosa desenvolvida pelos seus cidadãos nesses países.

Trata-se de projectar para a actualidade a situação que conhecemos nos anos noventa do século passado, na sequência do regresso de muitos jihadistas envolvidos na guerra contra a União Soviética no Afeganistão.

O caso do Reino Unido

O Reino Unido é talvez o exemplo mais claro nesta matéria. A 17 de Outubro passado, o principal responsável da agência britânica de espionagem internacional, o famoso MI5, (popularizida pela série de filmes 007), realizou uma conferência de imprensa em que anunciou que o país está perante a maior ameaça terrorista de sempre, sendo o principal factor de preocupação o regresso potencial estimado ao Reino Unido em 850 combatentes do ISIS.

Dois dias depois, outro alto funcionário britânico, responsável pelo controlo da legislação em matéria de terrorismo, Max Hill, em aparente reacção ao alerta do responsável dos serviços secretos, defendeu publicamente a reintegração social desses combatentes, dizendo mesmo que em grande parte se tratava de jovens ingénuos.

Mais dois dias ainda, e tivemos agora um ministro eleito – com responsabilidades no desenvolvimento internacional – a publicamente responder que os combatentes deveriam ser mortos na Síria de forma a não regressar. Esta tem sido de resto a política ostensivamente defendida pelas várias administrações americanas nas últimas décadas e é a política igualmente defendida – mas não assumida – pelas autoridades francesas. Há duas décadas que o Ocidente se perdeu num infindável debate sobre a forma de lidar com os combatentes jihadistas, se estaríamos em direito interno, internacional, se de guerra ou civil, e criou-se mesmo um complexo e híbrido quadro jurídico para algo, ‘o terrorismo’, que nunca foi convenientemente definido, quadro híbrido que ficou simbolizado pelo fiasco de Guantánamo.

Olhemos mais de perto para a questão. Do ponto de vista da prevenção de actos futuros, a medida é dificilmente compreensível. Se uma das principais características do terrorismo dos nossos dias é precisamente o seu carácter suicidário, é deveras peculiar querer desencorajar suicidas com a pena de morte.

Temos depois o argumento de que, sendo o jihadismo contemporâneo de uma brutalidade ímpar, se justifica que o enquadramento legal lhe responda da mesma forma. Mas esse foi sempre o argumento dos defensores da pena capital. A questão está hoje, como esteve sempre, em saber se um quadro regulamentar brutal contribui para erradicar a brutalidade ou antes para a sancionar.

Mais importante ainda é saber se faz algum sentido modelizar um quadro penal específico para uma realidade que ninguém consegue definir com clareza. Descendo um pouco à realidade, poucos de nós imaginam a guilhotina voltar a aparecer na Praça da Concórdia – a então praça da Revolução – em Paris. Na verdade, aquilo que se procura é institucionalizar uma política de execuções extrajudiciais de preferência a ter lugar tão longe quanto possível dos nossos olhares.

E eu creio que é isso que tipifica a deriva da nossa sociedade perante a ameaça do jihadismo. É aquilo que se pode referir como ‘estar em negação’, essencialmente porque ver o problema é demasiadamente doloroso, e é por isso mais fácil escondê-lo com eufemismos, fazer desaparecer os seus actores, eliminando-os fisicamente ou imaginá-los como ‘jovens ingénuos’ o que não é psicologicamente tão diferente de os eliminar como possa parecer à primeira vista.

Mas pior do que o que se faz com os jihadistas é o que fazemos com a massa anónima que enceta a fuga para o Ocidente, e entre os quais, assinale-se, uma boa parte foge exactamente das execuções cometidas pelo jihadismo. Estou em crer que uma significativa parte das dezenas de milhares de afogados na rota europeia o foram deliberadamente para servir de exemplo a refugiados potenciais.

O problema dos refugiados

A Europa como um todo e os seus estados membros em particular desenvolveram ao longo das últimas duas décadas acordos formais ou informais, com Estados ou com milícias quando não com grupos de puro gangsterismo, num arco que vai da África Ocidental ao Afeganistão para que seja feito aí o trabalho sujo de parar a fuga para o Ocidente daqueles que queremos manter longe das nossas vistas, mas feito não interessa como. E as notícias que de quando em vez nos chegam da nossa vizinhança meridional, confirmadas pelos canais formais de comunicação, de assassínio, submissão à escravatura, tiro ao alvo nas fronteiras contra mulheres ou crianças, pouco têm feito para despertar as nossas consciências. O pior dos naufrágios é o naufrágio das nossas consciências, marca da nossa humanidade

Se Portugal, e muito em especial os seus arquipélagos, mercê da geografia e da relativamente pouco apetecível oferta (em termos europeus) das oportunidades de trabalho e de vida, penso que isso nos dá condições especialmente favoráveis ao reequacionar do humanismo. E se acertadamente as forças vivas terceirenses – e aqui creio ser indispensável uma menção especial à edilidade vizinha da Praia da Vitória – um lugar para a energia inteligente, talvez estejamos agora em condições de pensar na ilha Terceira como centro do que, como António Damásio nos explicou, nos torna inteligentes: a nossa humanidade, na sua emoção e no seu espírito.

Se Angra foi o berço – e perdoem-me o pleonasmo, porque angra é aconchego, abrigo e refúgio, berço em suma – onde se arquitectou o constitucionalismo liberal português, porque não ser agora o local onde se arquitecte o humanismo moderno ocidental de que tanto estamos carentes?

Artigo também publicado no Diário dos Açores