“Quem, ao andar pelo crepúsculo ou ao descrever uma época do seu passado, não sentiu em algum momento que uma coisa infinita se perdera?”

Jorge Luís Borges, Antologia pessoal – Cia das Letras, 2008

A minha geração foi a última, antes do 25 de abril, a ter de emigrar por razões políticas. O relato que hoje trago aqui na primeira pessoa é por isso apenas pequeno fragmento do quadro geral de um destino comum que cada qual percorreu à sua maneira e que só pelo testemunho de muitos poderá completar-se.

No dia 4 de junho de 1971, cumprem-se hoje 50 anos, dava início a uma viagem que iria mudar para sempre a minha vida. Confinado sem sair, havia três meses, numa casa de apoio em Lisboa, para evitar ser preso pela PIDE – na sequência de um movimento de greve às aulas seguido de cargas policiais nas universidades – há muito que ansiava por esse momento. De início, o “retiro” fora um alívio: pai e filho, a família que me acolhera (depois de outras duas me terem recusado) era simpática, esforçando-se por me deixar à-vontade. Mas a verdade é que estava sempre presente um sentimento de inquietação; e à medida que os dias passavam, a ansiedade crescia, quase se tornando paranoica: bastava, num olhar furtivo pela janela, descortinar alguém parado do outro lado da rua, para logo imaginar um cerco à casa seguido de toque na porta e prisão.

No dia 4 de junho de 1971, cumprem-se hoje 50 anos, dava início a uma viagem que iria mudar para sempre a minha vida. Confinado sem sair, havia três meses, numa casa de apoio em Lisboa, para evitar ser preso pela PIDE – na sequência de um movimento de greve às aulas seguido de cargas policiais nas universidades – há muito que ansiava por esse momento. De início, o “retiro” fora um alívio: pai e filho, a família que me acolhera (depois de outras duas me terem recusado) era simpática, esforçando-se por me deixar à-vontade. Mas a verdade é que estava sempre presente um sentimento de inquietação; e à medida que os dias passavam, a ansiedade crescia, quase se tornando paranoica: bastava, num olhar furtivo pela janela, descortinar alguém parado do outro lado da rua, para logo imaginar um cerco à casa seguido de toque na porta e prisão.

Contra essa angústia, já de pouco valia a gentileza dos meus anfitriões nem o espírito de militância com que tentavam fortalecer a minha coragem; por exemplo, colocando, num gira-discos da sala de jantar, enquanto tomávamos as refeições, os coros do Exército Soviético, canções da resistência francesa ou – repetidamente – o Hasta Siempre, Comandante Che Guevara… No fim de semana anterior, a minha namorada, a Isabel, viera com toda a cautela clandestina despedir-se, num apaixonado encontro de amor e lágrimas em que partilhamos uma cestinha de morangos que ela trouxera consigo de Vila Franca – afinal, éramos a geração dos Beatles: Strawberry Fields Forever…

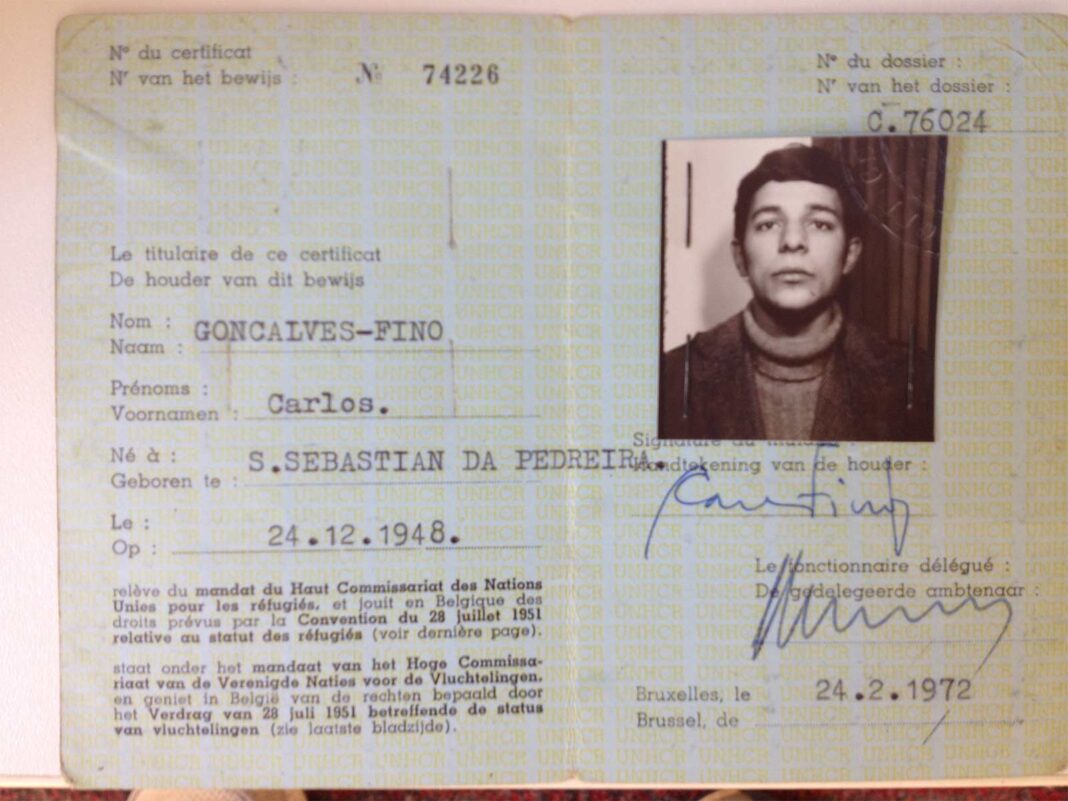

Na mesma altura, entregaram-me o passaporte – o meu, original, já vencido, com a data de validade toscamente alterada pelo PC, a que pertencia desde que entrara para a universidade. Fiquei, naturalmente, apreensivo: contra a minha expectativa e ao arrepio de uma certa aura de competência técnica, via-se claramente que o documento havia sido rasurado, o que só vinha acrescentar perigo ao perigo. Mal sabia eu o que ainda estava pela frente.

Na madrugada da partida, uma sexta-feira, lá estava o carro à minha espera – conduzido pelo economista Lindim Ramos, membro destacado do partido, que conhecia do MDP/CDE, em que eu participara ativamente durante as “eleições” de 1969. Foi ele que me deu a notícia, mal me sentei ao seu lado: naquela mesma madrugada, horas antes, a ARA fizera ir pelo ares a central de telecomunicações, perturbando a reunião da NATO que decorria no palácio da Ajuda, em Lisboa. Nossa Senhora! – pensei para comigo – que raio de data haviam de escolher para me levarem daqui para fora… O que só prova que o braço civil do partido nada sabia do que fazia o seu braço armado.

Mas a máquina estava em movimento e não havia recuo. Embora com cautela redobrada, colocando como disfarce uns óculos ultragraduados que me desfiguravam o rosto, lá fomos, sempre tensos, passando por sucessivas brigadas da GNR, mais numerosas nas estradas do que era habitual, em direção a Viana do Castelo, onde fui entregue, longas horas depois, para passar a noite em casa de um advogado da Oposição de que nunca soube o nome. Um bela casa, junto à praia, ao longo da qual, na enevoada madrugada seguinte, me despedi de Portugal num triste e solitário passeio à beira-mar que me trouxe à memória Camões, enquanto no meu espírito ecoavam os versos da Cantiga sua partindo-se , de João Roiz de Castel-Branco, que conhecia na interpretação de Adriano Correia de Oliveira: “partem tão tristes, os tristes…”

A partir daí, o meu destino estava nas mãos dos passadores, a quem os meus pais, por vias travessas, haviam pago dez contos de réis (então uma pequena fortuna) para me ajudarem a passar a fronteira a salto. Foram buscar-me ao fim do dia e rumámos a norte – eu, com 22 anos, ainda imberbe, sentado entre dois matulões no banco de trás e outros dois à frente. À entrada de Chaves, já noite, novo susto. De repente, o condutor vira-se para trás e diz, alarmado: “Está ali a GNR!”. Para meu grande espanto, um dos passadores a meu lado saca de uma pistola e exclama, imperativo: “Se eles mandarem parar, a gente atira!” Menino de sua mãe, entalado entre dois homenzarrões, fiz-me ainda mais pequeno e ao mesmo tempo cresci. Nesse preciso momento, finalmente entendi que toda a movimentação política em que me envolvera não era simples jogo romântico de juventude. Podia ser e era uma questão de vida ou de morte. Como no exaltante poema de Gabriel Celaya cantado por Paco Ibáñez La poesia es una arma cargada de futuro, compreendi na sua inteireza que também nós estávamos “tocando el fondo”. Esse foi, para mim, verdadeiramente, um instante de metamorfose. A poucos metros da ponte romana de Trajano, sobre o Tâmega, numa escura noite de verão, naqueles momentos de alta tensão em que o carro passou pela GNR e tudo podia terminar de um momento para o outro numa troca de tiros, morria o adolescente e nascia o adulto.

Já numa aldeia junto à fronteira, sem saber bem onde estava, novo sobressalto devido aos homens fardados de castanho que via por ali. “Não se preocupe” – disse-me um dos meus companheiros de viagem – “São guardas florestais; eles só querem saber quantos é que trazemos porque recebem por cabeça…” Por fim, na morada do camponês que também fazia parte do esquema, esgotado pela viagem e pelas emoções, caí rapidamente no sono, não sem reparar que a filha do dono da casa era bela e tão loira quanto a broa de milho que pouco antes repartira entre nós todos. Lá pelas quatro da madrugada, o senhor João acordou-me: “Está na hora, meu amigo, vamos lá!” Guiado por ele, respirando o ar fresco da manhã, atravessámos campos e atalhos durante algum tempo e pouco depois estávamos do outro lado da fronteira, onde sobre uma tosca mesa de madeira, me esperava o desayuno: um copo de vinho.

O contacto galego passou-me o bilhete para a camioneta e lá embarquei rumo a Orense, vendo pela janela do assento em que me refugiei, estampada nas paredes dos povoados que íamos atravessando, a velha palavra de ordem do regime franquista: “Arriba España! Viva Franco!” Embora aliviado por ter conseguido atravessar a fronteira, ainda continuava inseguro, sem saber bem como as coisas iriam terminar. Com um passaporte rasurado e pouco dinheiro no bolso, tudo ainda podia terminar mal, muito mal mesmo. Eis se não quando, num das paragens, vejo entrar dois guardas-civis de tricórnio preto reluzente. O meu ritmo cardíaco acelerou rapidamente. Pronto – vêm-me buscar! – pensei. E quase tive a certeza quando vi um deles caminhar na minha direção. Tinha o coração na boca, aos saltos… Afinal, o bom do guarda veio apenas sentar-se no lugar vago a meu lado e nem sequer me dirigiu palavra… Se ele soubesse quem tinha ali…

Já em Orense, fui buscar o bilhete de comboio para Paris a uma agência de viagens que também devia fazer parte do esquema; era para lá que convergia o grupo que passara a fronteira a salto – cada um por si, primeiro, mas agora ali todos juntos: jovens operários, mulheres de várias idades que se iam juntar aos martidos em França e alguns – poucos – estudantes como eu, partilhando com o nosso povo o mesmo destino. Uma imprevidência que dava nas vistas e podia chamar a atenção da polícias – pensei – ao mesmo tempo que no meu cérebro ecoavam os versos e amúsica de Manuel Freire: Ei-los que partem…

Só quando, finalmente, entrei no comboio para França comecei a acreditar que poderia estar livre de perigo; mas mesmo aí houve momentos de inquietação quando outros portugueses começaram a dizer que sem passaporte em condições, uma vez chegados a Hendaia, das duas uma: ou se atravessava o rio a nado, ou nos submetíamos ao capricho sexual dos guardas… Afinal, para minha grande sorte, nem uma coisa nem outra – os guardas não viram ou fingiram não ver a rasura do passaporte, apenas perguntando onde iria viver em Paris – as humildes águas furtadas de um operário emigrante membro do PC que se dispusera a ajudar e cuja direção eu levava escrita num papelinho, dentro do passaporte.

Atravessados os Pirinéus, deixando para trás os retrógrados Portugal de Salazar/Caetano e Espanha de Franco, finalmente estava livre: os comboios andavam mais rápido e tinham cheiro a limpo, as mulheres outra elegância e a paisagem era mais verde, menos árida. Podia, enfim, respirar e sorrir, ainda sem me dar conta que estava apenas no começo de um longo e complicado exílio, faz agora precisamente meio século. Mas tudo era preferível ao sufoco em que se vivia num regime que não tolerava a liberdade e insistia em nos mandar para uma guerra perdida. Non, je ne regrette rien…