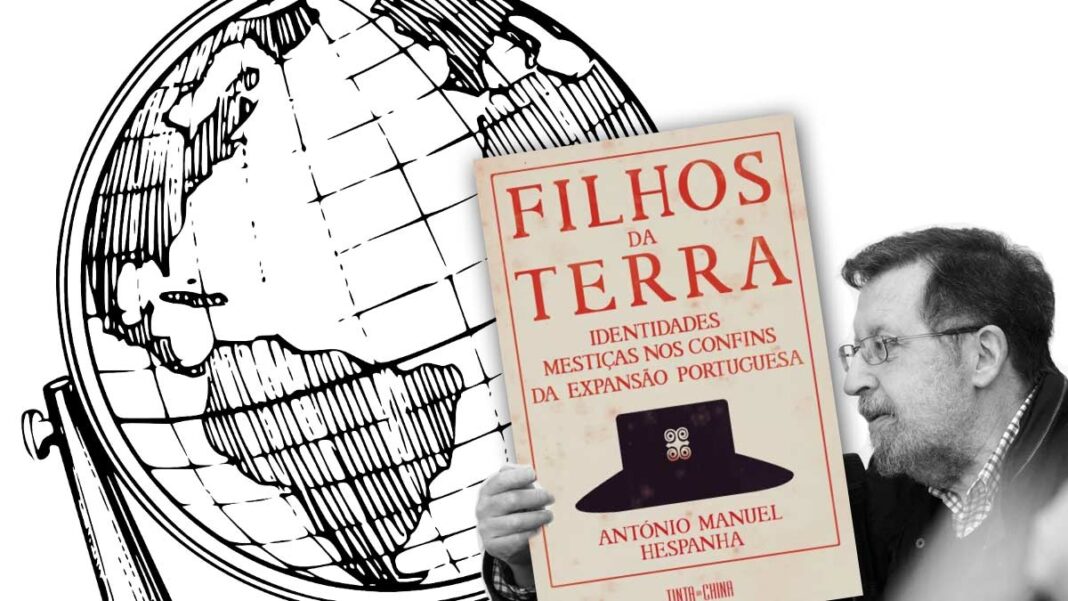

Numa altura em que em Portugal se volta a discutir, a propósito das eleições legislativas portuguesas, a questão da imigração de outros continentes para a Europa e para Portugal, julgo oportuno reproduzir aqui um artigo que em 27 de Março de 2019, portanto há quase cinco anos, escrevi sobre um dos últimos trabalhos publicados por António Manuel Hespanha, “Filhos da Terra” de António Manuel Hespanha, um dos grandes nomes da lusofonia, que viria a falecer em Julho desse mesmo ano. Para mim, um livro luminoso e inspirador quando se trata de discutir questões relativas ao contacto ente os povos.

Filhos da Terra – Identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa, de António Manuel Hespanha, Lisboa: Tinta-da-China, 2019, abre novas perspectivas para considerar o impacto da expansão portuguesa ao tratar a formação e sobrevivência de comunidades mestiças (ainda que só remotamente identificáveis como portuguesas fora dos limites do “império formal” ), definidas não só em termos de identificação de um ascendente português, mas também, como refere o autor, em termos religiosos, étnicos e culturais. Estes “portugueses”, e António Hespanha cuida de utilizar sempre as aspas, evitando-nos a ilusão de os vermos como habitantes típicos do Portugal actual, terão um ou outro traço identificador que difere conforme as situações: pode ser um chapéu na cabeça, com o qual são representados, pode ser uma especial habilidade em tarefas militares, pode ser a assunção de uma postura de mando ou de intermediação, conforme a origem da comunidade. Claro que poderão ter também traços que os ligam a outras comunidades e dispor apenas de uma ideia muito difusa sobre a sua origem.

Filhos da Terra – Identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa, de António Manuel Hespanha, Lisboa: Tinta-da-China, 2019, abre novas perspectivas para considerar o impacto da expansão portuguesa ao tratar a formação e sobrevivência de comunidades mestiças (ainda que só remotamente identificáveis como portuguesas fora dos limites do “império formal” ), definidas não só em termos de identificação de um ascendente português, mas também, como refere o autor, em termos religiosos, étnicos e culturais. Estes “portugueses”, e António Hespanha cuida de utilizar sempre as aspas, evitando-nos a ilusão de os vermos como habitantes típicos do Portugal actual, terão um ou outro traço identificador que difere conforme as situações: pode ser um chapéu na cabeça, com o qual são representados, pode ser uma especial habilidade em tarefas militares, pode ser a assunção de uma postura de mando ou de intermediação, conforme a origem da comunidade. Claro que poderão ter também traços que os ligam a outras comunidades e dispor apenas de uma ideia muito difusa sobre a sua origem.

Ao ler este trabalho de António Hespanha tentei convocar as noções que me foram incutidas pelo ensino do Estado Novo sobre os tempos da expansão portuguesa e sobre os episódios que conduziram à sua retração.

Se bem me lembro, tudo tinha começado a correr mal no período filipino: o Brasil e Angola tinham sido recuperados, Ceuta, Ormuz, Malaca e Ceilão tinham-se perdido para sempre, mas da informação veiculada não resultava evidente o que se passara, em particular que alguns insucessos tinham ocorrido já depois da Restauração (em Ceuta, segundo creio, o governador optou por Espanha, Ormuz foi tomada pelos nossos aliados ingleses, Malaca e Ceilão arrebatadas pelos Holandeses), nem que a população portuguesa de Ormuz se tinha transferido para Mascate (Omã) e a de Malaca para Macassar (Celebes) soluções que não duraram. A propósito da subsistência de um crioulo português em Malaca, Hespanha critica a iniciativa infeliz verificada já no Século XX de aí tentar ensinar o português padrão. Os livros de História registam a entrega de Tanger e Bombaim à Inglaterra, a título de dote de D. Catarina de Bragança, mas não falam das Terras do Norte, de Chaul e Baçaim.

Mas para além do que integrou o império formal e se perdeu, quantas comunidades nas áreas de que já não nos recordamos, na Pérsia, na Índia – Indico ocidental e Índico oriental (só há pouco ouvi falar de S. Tomé de Meliapor), nas costas do golfo de Bengala, na actual Birmânia, no Sião, no Cambodja, no Vietname (sobretudo na Cochim – China, o nome será nosso e visa distinguir a região da de Cochim – Índia, e no Anam, tendo-nos sido o Tonquim mais hostil), em Java, nas Molucas e mais adiante no Mar de Timor. Hoje em dia esqueceu-se que cedemos / vendemos Solor, mas António Hespanha não deixa de se referir aos “portugueses” que por lá se manifestavam.

Mais acima as comunidades cristãs secretas no Japão, e as nossas interfaces na China, tais como Liampó (de que fala a Peregrinação) e Macau (que Hespanha explica não considerar incluída no império formal).

Em África já tinha ouvido falar dos “grumetes” da Guiné, nas descrições de René Pelissier, e dos laços com as populações do Casamansa, bem como dos “ambaquistas” de Angola, mas não tinha ideia de que uma parte das populações que resistiram à ocupação efectiva de Moçambique também já tinha sofrido a influência portuguesa.

Na América Latina, para além do Brasil, de onde Hespanha exclui os índios das missões, organizados contra os portugueses e contra os bandeirantes, terão existido outras comunidades na América Espanhola, falando-se um “papiamento” em Curaçau, Bonaire e Aruba.

Chamou-me a atenção que a existência destes alguns destes pequenos núcleos deixa de poder ser seguida a partir da segunda metade, ou pelo menos do fim, do século XIX, talvez por força do reforço do colonialismo europeu.

Possivelmente só um historiador das instituições como António Hespanha poderia abalançar-se a avaliar estes vestígios de História que decorreu à margem das instituições políticas portuguesas, com a imprescindível discussão de diversas questões teóricas e metodológicas.

E o facto é que o livro, com 36 páginas de “Notas” e 30 de “Bibliografia citada” se lê com muita facilidade e agrado.

Deixo algumas reflexões que, esclareço, não me foram directamente sugeridas pelo livro

- a questão da nacionalidade dos nascidos em Portugal e dos que aqui se radiquem lá vai sendo regulada;

- importa não perder o contacto com as comunidades de emigrantes, históricos ou recentes, espalhados um pouco por todo o Mundo;

- a dupla nacionalidade em igualdade de direitos, que já existe com o Brasil e que Mário Soares em tempos propôs sem sucesso instituir em relação a Cabo Verde, talvez pudesse vir a ser alargada a outros países da CPLP;

- foi adoptada uma política legislativa que visa recuperar o contacto com as comunidades integradas por judeus expulsos na nossa era de maior expansão;

- por que não facilitar a atribuição de nacionalidade portuguesa também nestes casos que estiveram nos confins do Império sem nunca dele terem chegado a fazer parte?