Há cineastas que não precisam de deixar em filme uma obra muito extensa para marcarem o seu nome, de forma indelével, na História do Cinema. Poder-se-á citar como um dos casos mais extremos o do francês Jean Vigo (1905-1934). Os seus vinte e nove anos de vida foram suficientes para nos legar as curtas-metragens “À Propos de Nice” e “Taris ou la natation” e, sobretudo, “Zéro de Conduite” (média-metragem) e “L’Atalante” obras-primas das primeiras décadas do cinema. Uma filmografia com menos de três hora de duração foi o suficiente para colocar o nome de Jean Vigo em qualquer lista que se faça dos maiores criadores cinematográficos.

Jean Vigo foi, e porventura continua a ser, um detonador de muitas e apaixonadas cinefilias. À sombra do seu nome e da sua obra foram criados cineclubes, revistas e institutos de cinema. Pode-se dizer que este autor francês foi um “furacão” que surgiu naquela que viria a ficar conhecida como “sétima arte”.

Já a Victor Erice, autor também de uma obra muito escassa, o título que nos parece mais ajustado será o de “farol”. De facto, agora com 76 anos de vida, assinou três longas-metragens (com intervalos de dez anos entre elas) e um reduzido número de curtas.

Já a Victor Erice, autor também de uma obra muito escassa, o título que nos parece mais ajustado será o de “farol”. De facto, agora com 76 anos de vida, assinou três longas-metragens (com intervalos de dez anos entre elas) e um reduzido número de curtas.

O seu talento criador surge, esplendoroso, de forma episódica, com longos períodos de permeio em que quase não se dá pela sua existência. Este facto não invalida que seja considerado por muitos o maior cineasta espanhol vivo e um nome cimeiro do cinema mundial das últimas quatro décadas. Quando a sua obra é citada, os nomes que, por comparação ou afinidades, lhe costumam ser associados são os de Kiarostami, Oliveira, Guerín, Ozu, às vezes Wenders e Jarmusch. Parece que chega!…

Se nos lembrarmos que a partir da idade que Erice agora tem Manoel de Oliveira ainda fez mais de duas dezenas de filmes podemos esperar que o cineasta espanhol ainda nos venha a presentear com mais algumas manifestações do seu talento. Ficamos a aguardá-las com expectativa.

Se nos lembrarmos que a partir da idade que Erice agora tem Manoel de Oliveira ainda fez mais de duas dezenas de filmes podemos esperar que o cineasta espanhol ainda nos venha a presentear com mais algumas manifestações do seu talento. Ficamos a aguardá-las com expectativa.

Actualmente Victor Erice dedica muito do seu tempo a fazer “masterclasses” – a que prefere chamar “encontros” ou “talleres”(oficinas) – sobre cinema e sobre pintura. Uma das últimas fê-la em Sarajevo a convite do húngaro Béla Tarr. E foi nesse contexto que veio agora ao Porto: participar num “encontro” sobre a sua obra cinematográfica.

Veio pela mão da Universidade Lusófona, mais propriamente graças ao trabalho dos alunos finalistas do curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia e do seu professor João Sousa Cardoso. A propósito, refira-se que em edições anteriores do Multiplex estiveram, como convidados, Boris Lehman, Manoel de Oliveira, José Luís Guerín, Pedro Costa e Agnés Varda.

A abrir o “encontro”, Erice deu conta da sua emoção por estar no Porto e não deixou de manifestar a sua satisfação por estar na cidade de Aurélio da Paz dos Reis, pioneiro do cinema português, e de “Don” Manoel de Oliveira.

Passou depois a uma série de reflexões sobre a apropriação da obra cinematográfica pelo espectador. No seu entender, depois de terminado, o filme pertence à comunidade. Como encontrar e como comunicar com essa “comunidade de espectadores” é o desafio que se coloca ao cineasta. Erice considera que pertence a uma geração que fracassou no objectivo de estabelecer essa comunicação. Considera-se um cineasta da “periferia da indústria”, periferia para onde foi empurrado pelos mecanismos do mercado.

Referiu as conversas que enquanto estudante teve com o seu professor Luis García Berlanga (grande realizador espanhol e um dos responsáveis pela renovação do cinema do seu país no período que se seguiu à 2ª Guerra Mundial). Nessa altura, o cinema tinha pouco mais de meio século e em Espanha a televisão dava os primeiros passos. As suas referências e as do professor eram as mesmas.

Agora a realidade é bem diferente. Por isso, encara os “encontros”, como este do Porto, como um mandato no sentido de restabelecer a comunicação com as novas gerações, formatadas por muitos produtos apresentados sob a designação de “cinema” mas que são afinal manifestações de um universo muito vasto que se poderá designar simplesmente por “audiovisual”. Quando, na sua juventude se confrontou com a pergunta de André Bazin – “O que é o cinema?” – o cinema era muito diferente do de hoje. O mundo era muito diferente do de hoje. O que é o “cinema” hoje? Segundo Erice, “hoje fala-se de audiovisual”.

Nos anos 90 falou-se repetidamente da morte do cinema. Cinema e audiovisual não são a mesma coisa. Hoje assiste-se a uma desenfreada produção de imagens. Há como que uma poluição de imagens. Que imagens conhecia o homem da idade média? Hoje temos a vertigem da imagem”.

(Neste ponto da conversa de Victor Erice, o cinéfilo e autor destas linhas, pôs-se a pensar com os seus botões: o palestrante está a falar para um público que é maioritariamente constituído por alunos de um curso que chama “Comunicação Audiovisual e Multimédia”!… Nem sequer é referida a palavra “cinema”!… Mas de imediato descansei. Afinal foram eles que convidaram Erice e foram os seus colegas que nos anos anteriores convidaram os cineastas atrás referidos. O professor João Sousa Cardoso é, certamente, uma boa influência.)

E depois de uma primeira parte que diríamos quase de enquadramento conceptual, Victor Erice entrou no relato dos seus encontros decisivos com o cinema.

Uma primeira nota que, até agora, nos tinha escapado: Erice é basco e viveu até aos dezassete anos em San Sebastián. Depois de termos lido muitas vezes referência ao cineasta “madrileno“ Victor Erice esta foi para nós uma importante surpresa, e que faz toda a diferença como adiante se verá.

Em Julho de 1959, o futuro cineasta vê, no 7º Festival de San Sebastián, “Os 400 Golpes” de François Truffaut, chega à fala com o autor francês e sente uma imediata necessidade de escrever sobre o filme. Aqui começa uma faceta da sua carreira, afinal igual à dos grandes nomes da “nouvelle vague”. Também Erice começou pela escrita sobre cinema. Pertence a uma geração que ao mesmo tempo que preparava as películas ia reflectindo sobre os filmes que ia vendo: “escrever sobre cinema é uma forma de fazer cinema”, disse ele aos alunos da Lusófona.

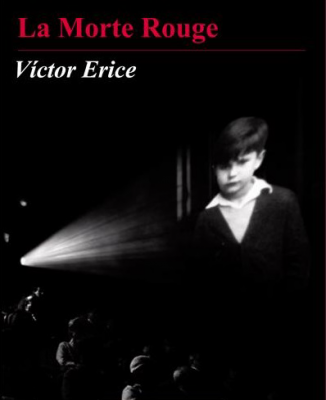

Após uma breve reflexão sobre o cinema que segue estritamente um guião – “um cinema que vai direito ao seu objectivo como se seguisse por uma auto-estrada” – em contraposição com um outro mais improvisado, “como quem vai à aventura por caminhos que não estão no mapa”, Erice deu a conhecer a primeira ilustração da “masterclasse”: “La Morte Rouge”/Soliloquio. Trata-se de uma curta-metragem 2006. Nela, o autor recorda a San Sebastián de 1945, o primeiro filme que se lembra de ter visto (aos cinco anos de idade e acompanhado da irmã, no velho Gran Casino Kursaal de San Sebastián), e de como esse visionamento o marcou.

O filme era “La Garra Escarlata”/ Sherlock Holmes and the Scarlett Claw (1944), de Roy William Neill, uma história com fantasmas, assassinatos e, obviamente, um criminoso que é descoberto: um carteiro com uma farda igual às dos carteiros de San Sebastián. A partir desse dia Victor Erice tremia, todas as manhãs, quando o carteiro chegava à sua casa…

Voltou a ver “La Garra Escarlata” vinte anos depois na Filmoteca Espanhola, em Madrid. Seis ou sete anos depois de ter visto “Os 400 Golpes”, seis ou sete anos antes de fazer “O Espírito da Colmeia. “La Morte Rouge” explica, de alguma maneira, mais de trinta depois, a génese de “O Espírito da Colmeia”, Concha de Ouro do Festival de San Sebastián/1973. Em “O Espírito da Colmeia” encontramos também duas irmãs que vêem pela primeira vez um filme, levado por um projeccionista ambulante a um cinema improvisado na sua aldeia. O filme que vêem é o “Dr. Frankenstein” e essas imagens marcam profundamente a mais jovem das irmãs.

A propósito do magnífico e surpreendente “La Morte Rouge”, Erice discorreu longamente sobre a importância do visionamento de “La Garra Escarlata” na sua carreira como cineasta, na “experiência fundacional” que foi a sua primeira ida ao cinema e no cinema como um acto público visto numa sala com muitos outros espectadores.

Referiu também que, nessa época (1945), o cinema não tinha “credenciais culturais”. Era uma actividade de ócio. Uma linguagem bastarda, olhada com desprezo pelos intelectuais, uma invenção, sem futuro, da ciência, convertida em espectáculo. O cinema era visto como uma “arte impura” – ia buscar elementos à literatura, à pintura, ao teatro. Era considerado o “teatro dos pobres”.

Depois de referir o papel de cineastas, críticos e historiadores que lutaram para que fosse reconhecido como arte, classificou o Cinema como a “grande arte popular do século XX” e referiu que esse conceito se perdeu com a sua transformação numa “indústria de massas”.

Chaplin, Cocteau, Rossellini, Buñuel e muitos outros serviram de pretexto para o discurso de Erice sobre o reconhecimento social, a modernidade, a contemporaneidade, a falsa dicotomia ficção/documentário, o cinema como revelador dos sonhos ou reprodução fiel da realidade, o movimento, o tempo, o cinema como reprodução das vidas… A este propósito viram-se algumas cenas do multipremiado “O Sol do Marmeleiro”.

Íamos já em mais de três horas de palestra e de puro deleite cinéfilo.

Erice falou ainda, brevemente, de “Vidros Partidos” (que veríamos no Rivoli no dia seguinte), o filme que fez para ‘Guimarães Capital Europeia da Cultura’ sobre uma fabrica têxtil do Vale do Ave, abandonada há alguns anos.

A conversa acabou com a declaração de que não abandonou a ideia de fazer uma longa metragem em Portugal. E depois de, no decorrer da sua “aula” ter referido, por exemplo, António Reis, João César Monteiro e Pedro Costa, surpreendeu os presentes ao falar de Espinho e da sua praia e ao tirar da sua pasta o livro que está a ler: “Cartas de Manuel Laranjeira”, escritor e médico português do início do século XX, com prefácio do seu conterrâneo, o basco Miguel de Unamuno.

Para fechar a sessão uma última ilustração: um excerto de pouco mais de dois minutos de “F for Fake” de Orson Welles em que este, diante da Catedral de Chartres, discorre sobre a Arte, o Homem, a autoria da obra de arte, a Vida e a Morte. Sublime.

Para fechar a sessão uma última ilustração: um excerto de pouco mais de dois minutos de “F for Fake” de Orson Welles em que este, diante da Catedral de Chartres, discorre sobre a Arte, o Homem, a autoria da obra de arte, a Vida e a Morte. Sublime.

Para terminar esta prosa que já vai longa, uma referência a uma curta-metragem que não foi referida na “masterclass” mas que pudemos ver depois no Rivoli: “Alumbramiento” (2001), apresentada em Cannes/2002, como parte da película “Ten minutes older, the trumpet”, constituída por várias peças de 10 minutos, com o ‘tempo’ como tema, realizadas por autores como Godard, Wim Enders, Bertolucci, Jarmusch, Aki Kaurismaki, Herzog, Spike Lee, István Szabó, Schlondorff, Chen Kaige, Mike Figgis, Jiri Menzel, Claire Denis e Michael Radford.

Muito saudada pela crítica presente nesse festival, a prestigiosa revista norte-americana Variety destacou “Alumbramiento” como os melhores dez minutos de cinema, não só desse filme como de toda essa edição do certame francês. De facto, os filmes não se medem aos palmos nem a importância dos cineastas pelo número de títulos que assinaram.