Este é um livro triste sobre um tema igualmente triste: a guerra!

Esta é uma obra que se escreve com os olhos humedecidos e se lê, inevitavelmente, com a mesma vontade de os ter também sofridos.

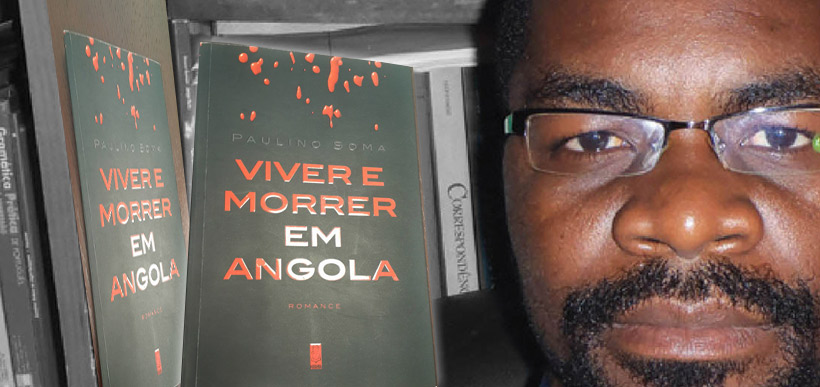

Este é – verão depois – um livro forte, agudo, solenemente estranho num Fevereiro de 2017 mas corajoso o suficiente para nos lembrar, como angolanos e como humanos, que é escusada em absoluto a insensatez da guerra, a intolerância da guerra, a irracionalidade da guerra. Paulino Soma acaba de escrever o livro que os que decidem a guerra e a paz, os que instituem o “Nós e Eles”, os que assumem a juventude dos seus países como estatística fria e impessoal para alimentar exércitos A e exércitos B, fariam bem em colocar sobre a cabeceira da consciência e nunca no alto da estante onde ninguém o toca.

Passaram-me pela cabeça mil e uma interrogações quando iniciei a leitura deste livro, na última semana. A primeira grande pergunta foi sobre o tempo enquanto razão para a narrativa, a sua contextualização e até pertinência. Aos primeiros calafrios, às primeiras explosões de sangue, depois das dramáticas primeiras mortes, perguntei-me se este era um livro oportuno para década e meia de uma vida em paz e se, também, eu mesmo teria fôlego para lhe esmiuçar as linhas e parágrafos, as páginas e os capítulos, até ao fim.

Fi-lo sim, com o arrojo e o sangue-frio de quem vê um filme de terror ou, nas situações mais brandas, de quem se entrega aos instantes e aos minutos do clássico suspense de Alfred Hitchcok. E só foi ao chegar à última página que a minha pergunta ficou respondida. E só será no fim da minha apresentação que vos direi se o audaz Paulino Soma fez, em minha opinião, bem ou mal recuperando para o presente o tema da guerra fratricida em Angola. Esperemos até lá, então!

Caros Amigos

Receio que vos possa hoje cansar com a extensão do texto que julguei útil trazer-vos como percepção do que me ficou ao ler avidamente este livro com trezentas e sessenta e quatro páginas, mas só tenho como ajuda generosa à vossa provável impaciência o apelo para que sejam, por favor… pacientes!

É que uma obra feita com a incrível competência que esta respira, onde os diálogos, por exemplo, não nos chegam ao cérebro como captações repetidas do nosso olhar mas antes como vozes que se escutam, como sussurros que parecemos e queremos ouvir, como medos manifestados em voz alta por pessoas que temos a sensação de estar a ver por detrás das paredes ou do capim escondendo-se das balas e dos obuses, uma obra assim, dizia, tem de ser explicada, apreciada, tratada, com o rigor e a seriedade de um tempo generoso. Sem pressa!

Há mil e um planos que devem e precisam ser elevados até ao palco de uma apreciação justa. Não faze-lo seria frustrar enormemente o notável esforço que se percebe estar concentrado nesta soberba narrativa de Paulino Soma, que nos serve a guerra e os seus horrores numa bandeja como possivelmente não a tínhamos visto antes. E isso sabendo que muitos outros autores angolanos o elegeram também, sendo, para mim, particularmente recomendável por exemplo, Aníbal Simões no seu “Entre a Morte e a Luz”, editado há 15 anos atrás, em 2002.

O que tem de diferente a obra Viver e Morrer em Angola de Paulino Soma é, sem dúvidas, o modo como se mostra a violência da guerra que esventrou Angola, o sofrimento dos homens que a fizeram de armas na mão mas, essencialmente, a vulnerabilidade das populações indefesas. Digamos que o modo tão pateticamente selvagem como “o capim” sofreu nesta contenda “de leões”, recorrendo à célebre alegoria da sabedoria bantu.

Se o quisermos reduzir a uma linha de síntese, a tal pergunta clássica sobre o que é que o livro conta afinal, diremos que o livro relata o sofrimento das gentes de Caconda, município da província da Huíla de onde é natural o autor, nos sobe-e-desces de uma guerra com vencedores precários e heróis um tempo, mas que passadas semanas, meses ou anos, estão transformados em derrotados também eles.

Todo o mal e toda a barbárie que perpassou os campos de batalha de Angola, onde se viveram episódios de uma crueldade assombrosa e quase impossível de narrar só com a força da palavra escrita, é o que se tem neste livro, que quase precisa de uma advertência ao estilo da classificação dos cinemas: «Não aconselhável a menores de 30 anos».

É que não apenas levamos para casa um testemunho de uma guerra que por muito cruel que tenha sido mas aconteceu de facto, é uma realidade da História, como também somos brindados com um extraordinário desempenho de escrita, surpreendendo a capacidade que o autor mostra de construir diálogos, de dar-nos a plástica dos episódios e até a densidade dos medos que acorrentam quem neles está envolvido.

Ao longo do livro, mesmo tratando-se de uma temática cruel, dolorosa, onde o medo e as tensões que provoca são explorados de uma maneira quase que nos assusta ler a obra estando sozinhos, ao longo do livro, dizia, deliciamo-nos em muitos outros momentos com magníficos rasgos que denotam uma superior capacidade de construção frásica do autor, aliada a uma estrutura de pensamento filosófico que constantemente deixa lições, apela a reflexões.

Posso enumerar-vos um conjunto de frases e expressões, diálogos e outros belíssimos trechos em que tudo isso foi muito bem conseguido, o que dá – repito – grande qualidade a esta obra que está muito longe de ser apenas mais uma a chegar ao mercado.

Por exemplo:

– Neste país há muitos mortos e muitas vidas mortas!

«Os rostos alegres e os tristes repentinamente entreolhavam-se e, aqueles alegres, tornavam-se tristes também»;

«Menino, menino, os meus olhos, agora cansados, já viram muitas coisas, e das coisas que viram que trazem o bem das pessoas, a guerra não está lá, não está não; Mas das coisas mais assassinas, e mais malditas, e mais ingratas que eu já vi, das coisas que fazem mesmo crescer a miséria e a fome e a dor, das coisas que despejam o sangue das pessoas, que não respeitam a vida, a primeira mesmo é a guerra. Por isso, é melhor pensar bem antes de ires lá, na guerra. A guerra tem garras que tiram sangue»

A banalização da morte e a insensibilidade de que uma guerra se cobre são estados de espírito que também vale a pena que os apreciemos, no modo frio e franco como o escritor Paulino Soma os descreve. É uma conversa entre o sargento Mingo e o soldado Enyenya, nome de guerra de Jamba, ambos pertencentes às forças governamentais:

– Hum, e como é que aprendeste a conviver com esta realidade tão cruel, sargento?!

– Fazendo a quitota com todo o meu corpo, com todo o meu coração, com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu amor. Eu adoro o gatilho, mô mano, e isso não me faz dizer que a nossa realidade seja bué malaiki como tu dizes.

– Adoras o sangue também?

– Tu continuas a ser um tropa de merda, meu. Porra! Um dia bates a cassuleta só porque não quiseste bondar. Na quitota é tudo ou nada. Eu sou um nganzado, Enyenya. Tu me sabes. Não poupo o meu inimigo quando tenho a oportunidade de o bondar. Mato os gajos a rir. Quando vejo os gajos a sangrar e a caírem no chão, me cuya feio!

– És um assassino de primeira, sargento!

– E tu pensas que te nego? Nem pensar; eu sou mesmo um assassino. No princípio também fui santinho, mas não tão santinho como tu. Quando vi os meus cambas a serem mortos como cães, eu preferi me tornar num cão danado, mô mano, com muita raiva para tudo o que é do lado do meu inimigo. Deixa-me te dizer um bizno que te servirá de conselho: a maior parte dos meus colegas que eram santinhos, assim como tu, não duraram muito! Baicaram! A quitota não é para santinhos, é para diabinhos! E se tu estás na quitota, para viveres mais tempo, precisas de te tornar num diabo, num grande diabo para levar aqueles kwatchas no Inferno.

– E quando, em vez do inimigo, morre um civil, um homem, uma mulher ou uma criança, ficas bem?

– Não no momento em que vejo a cena. Mas depois de dar as costas, mando tudo para o sítio mais escondido da minha consciência e, aos poucos, vou esquecendo. Então continuo com a minha missão de militar. Epa, a nossa intenção não é mesmo matar civis porreiros mas, às vezes, os nossos bagos, sem querer, vão dar neles. Ó meu, o que é que eu tenho a ver com isso?! Aliás, também já salvei civis. Também, sem querer, é claro, já bondei alguns. Mas, spera aí, Enyenya, tu tás a querer dizer-me que nunca bondaste nessas poucas missões em que estiveste? Eu mesmo já te vi a bondar os kwatchas.

– Já matei, sim. Mas confirmo que matei só adversários. Civis…não sei ainda. Talvez naquelas rajadas. Eu sentiria muito remorso se matasse um civil inocente (…).

– Pois mantém a tua laive mais taime para quitotares mais. Se assim for, ainda vais galar muitas mortes por aí; a minha, a dos outros kambas, quem sabe. Vais saber então que bondar, na quitota, nem sempre é uma opção, mas é, isso sim, uma obrigação; às vezes até uma necessidade. Mas não tem makas. Chegará o dia em que bondarás sem remorso»

Fim de citação.

Prestem agora atenção, por favor, ao relato de um ataque contra Caconda, quando guerrilheiros das FALA surpreendem um velho e sua filha menor, e todas as sevícias que se dão no ambiente febril de uma guerra.

«Catarina queria chorar nesse exacto momento. Mas com um «psiu!», o pai conseguiu impedi-la. Ela teve de obedecer, sabia que a situação era má. Os tropas aproximavam-se cada vez mais com as armas bem apontadas para o sítio. O tio Ngoma, como sempre fazia, começou a orar, a pedir que o seu Suku fizesse algum milagre para eles naquela situação, mas orava com o pensamento, a boca cerrada. Um dos guerreiros, impaciente, continuou a gritar:

– Eu vou te enfiar um tiro na cabeça! Mãos ao ar, mãos ao ar e vocês não obedecem, porra?!

Já estavam perto, tão perto que os corpos do tio Ngoma e sua filha apareciam sobrepostos:

– Estes já morreram ou estão a se fazer alguma coisa?! –disse um deles.

– Tu não vês que esta é só uma criança?! –defendeu um dos guerreiros.

O tio Ngoma queria fazer-se de morto sobre o corpo da filha, mas esta enxergou, no escuro, dois canos das armas a aproximarem-se e, desta vez, sem pensar, gritou chorando e mostrando apenas com os olhos o que via.

– Papá, estão aí!

Um dos canos da arma já estava sobre a sua cabeça, bem no occipital, enquanto os outros o colocavam um pouco distanciados.

– Levanta, mais-velho – ordenou ainda um deles.

O tio Ngoma não teve outro remédio. Embora tarde, obedeceu então. Obedeceu sem largar a filha. Mas deram-lhe com uma coronhada no ombro direito e teve de a largar nesse momento. Catarina chorava pesarosamente.

– O gajo é mafioso! –disse o chefe dos dois. – Vamos depois ver o que fazer com eles. Por enquanto, ajudam-nos a levar as mochilas até à vila de Caconda.

Duas mochilas de munições e provisões alimentícias foram entregues ao Tio Ngoma, para as levar. Catarina teve de carregar três grandes obuses sobre as costas. Devia ser insuportável o peso».

Já vos arrepiei o suficiente e espero que vai sendo tempo de parar.

E faço-o regressando à pergunta do começo, sobre o que penso a respeito da ideia de um livro com esta temática chegar às nossas mãos quinze anos depois do calar das armas. Pois a minha resposta é franca, curta e directa: este livro é mais do que oportuno, pertinente, necessário. Porque deambulam ainda por aí os líricos que parecem não saber que os angolanos, todos indistintamente, já tivemos a nossa dose cavalar do inferno que é sempre uma guerra.

É um livro para recuperar memórias no sentido de se impedir que tropecemos de novo na mesma pedra; é um livro para dizer aos idealistas de umas certas primaveras que este é um país necessitado avidamente de paz para construir presente e futuro.

Este é um livro com voz e espaço num ano que é de eleições onde, na África imprudente que faz os nossos dias, está sempre latente o fantasma da convulsão, da paz que se periga, do sossego que se fragiliza.

Por isso, bem-haja ilustríssimo Paulino Soma com este magnífico exercício de cidadania e patriotismo; bem-haja também editora Mayamba, por mais esta demonstração de inequívoca independência e liberdade de actuação.

Muito obrigado a todos. Até um dia destes!